○山口県市町行政不服審査会運営規則

平成28年12月14日

行政不服審査会規則第1号

第1章 総則

(会議の招集等)

第1条 会長(山口県市町総合事務組合規約(平成18年指令平18市町第815号。以下「規約」という。)第11条の2に規定する会長をいう。以下同じ。)は、山口県市町行政不服審査会(以下「審査会」という。)を招集しようとするときは、あらかじめ、期日及び議案を委員(規約第11条の2第2項に定める委員をいう。以下同じ。)及び専門委員(規約第11条の2第13項に規定する専門委員をいう。以下同じ。)に通知しなければならない。

(除斥の手続)

第2条 審査請求に係る事件を調査審議する委員又は専門委員は、次の各号のいずれかに該当する者以外の者でなければならない。

(1) 審査請求に係る処分若しくは当該処分に係る再調査の請求についての決定に関与した者又は審査請求に係る不作為に係る処分に関与し、若しくは関与することとなる者

(2) 審査請求人又は参加人

(3) 審査請求人又は参加人の配偶者、4親等内の親族又は同居の親族

(4) 審査請求人又は参加人の代理人

(5) 前2号に掲げる者であった者

(6) 審査請求人又は参加人の後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人

(7) 行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)第13条第1項に規定する利害関係人(参加人は除く。)

2 会長は、専門委員が前項各号のいずれかに該当すると認める場合には、当該専門委員の指名を取り消さなければならない。

(除斥事由に準ずる事情等の申出)

第3条 審査請求に係る事件を調査審議する委員又は専門委員は、自らについて、前条第1項各号に規定する場合に準ずる事情がある場合、審査請求人又は法第13条第1項に規定する利害関係人との間に取引関係又は委任契約関係がある場合その他の審査請求に係る事件の調査審議の公正性に疑いを生じさせるおそれのある事情があると思料する場合には、会長に対し、その旨を申し出なければならない。

第2章 調査審議等の手続

第1節 諮問等

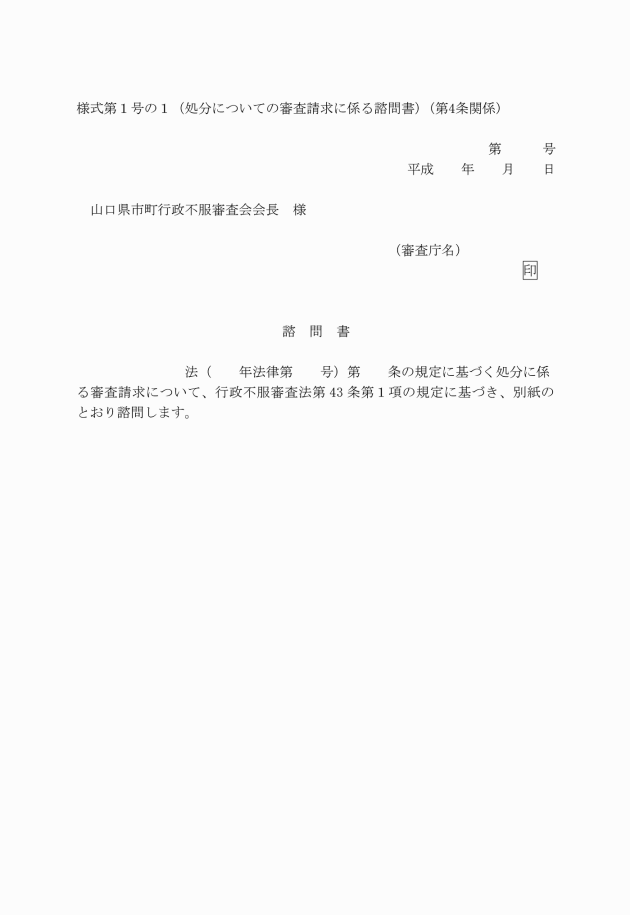

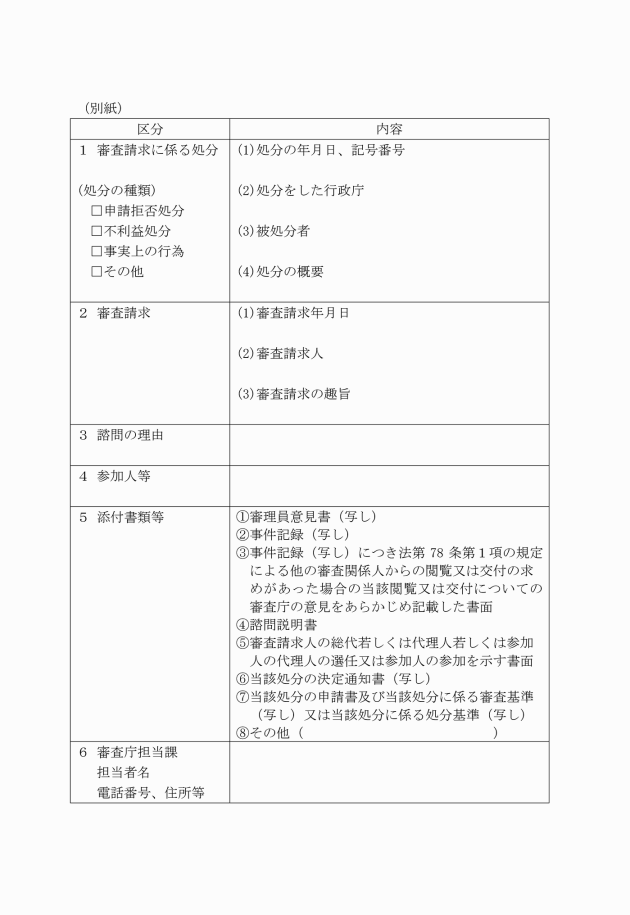

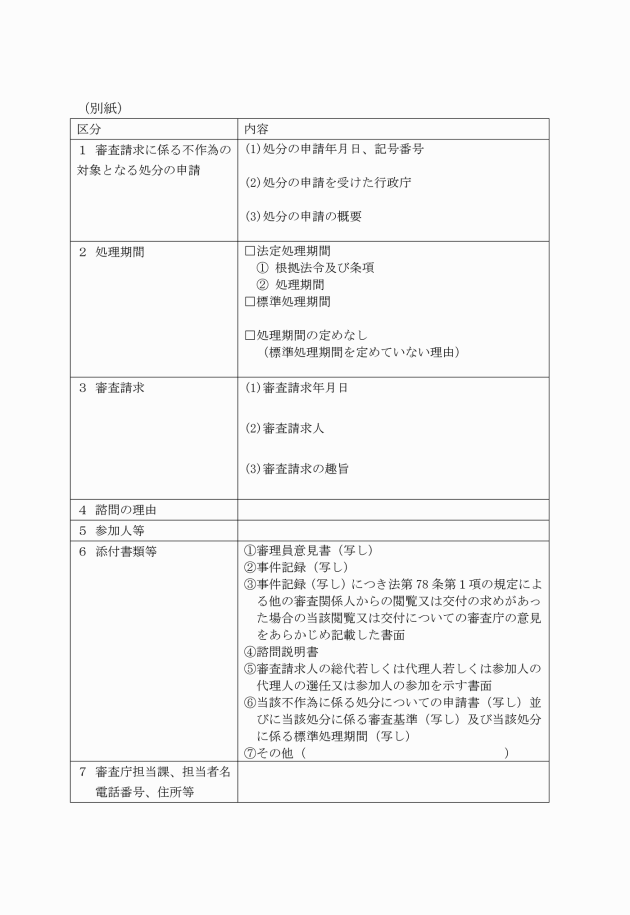

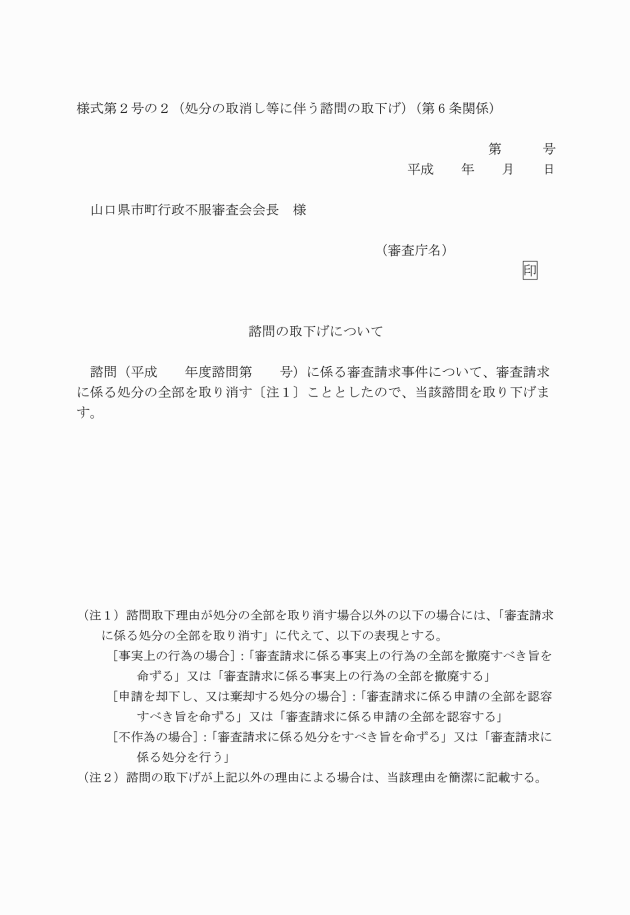

(1) 処分についての審査請求に係る事件 様式第1号の1の諮問書

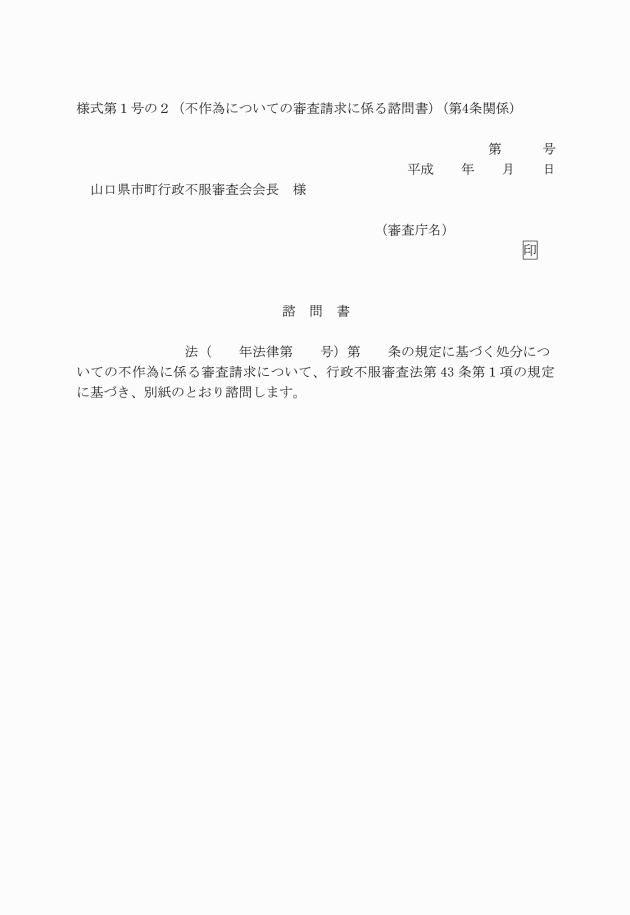

(2) 不作為についての審査請求に係る事件 様式第1号の2の諮問書

(諮問書の添付資料)

第5条 諮問書には、法第43条第2項の規定により審理員意見書及び事件記録の写しを添付するほか、次に掲げる資料を添付するものとする。

(1) 事件記録の写しにつき法第78条第1項の規定による他の審査関係人からの閲覧又は交付の求めがあった場合の当該閲覧又は交付についての審査庁の意見をあらかじめ記載した書面(当該事件記録の写しに含まれる提出書類等に係る法第38条第1項の規定による閲覧若しくは交付の求めに関する書類又は当該提出書類等の閲覧若しくは交付の求めについて提出人がその意見を記載した書類がある場合には、それらを添付するものとする。)

(2) 諮問説明書(裁決(法第46条第2項各号、第47条各号又は第49条第3項各号に規定する措置を含む。)についての審査庁の考え方及びその理由を記載した書面をいう。以下同じ。)

(3) 審査請求人が総代若しくは代理人を選任している場合、参加人がいる場合又は参加人が代理人を選任している場合には、当該選任又は参加を示す書面の写し

(1) 処分(口頭でした処分及び事実上の行為を除く。)についての審査請求に係る事件 当該処分の決定通知書の写し(当該処分が行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号。以下「情報通信技術利用法」という。)第4条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行われたものである場合にあっては、これに相当する電磁的記録又はそれを用紙に出力したもの)

(3) 手続法第2条第4号に規定する不利益処分についての審査請求に係る事件 同条第8号ハに規定する処分基準

(4) 不作為についての審査請求に係る事件 当該不作為に係る処分についての申請の申請書の写し並びに当該処分に係る審査基準及び手続法第6条に規定する標準処理期間

(諮問の取下げ)

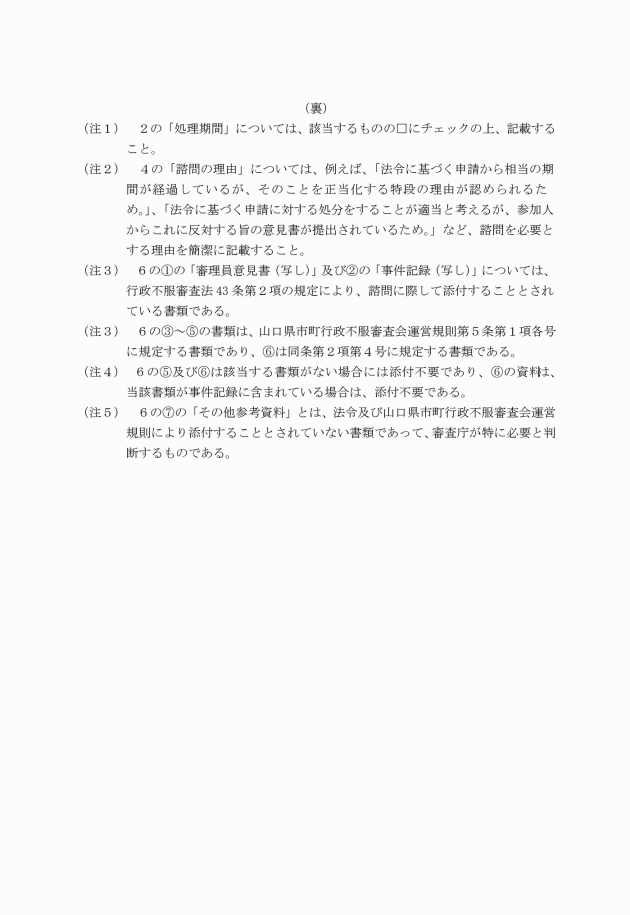

第6条 諮問に係る審査請求の取下げがあった場合における当該諮問の取下げは、様式第2号の1の書面により行うものとする。

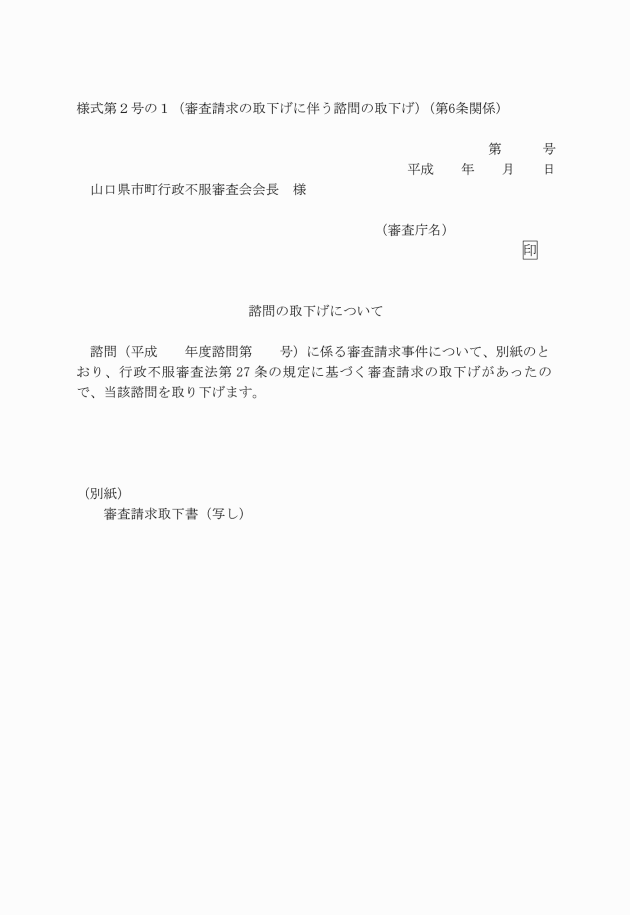

2 諮問の後に、法第43条第1項第6号から第8号までに該当することとなった場合における当該諮問の取下げは、その旨及び理由を記載した様式第2号の2の書面によるものとする。

第2節 調査審議

(専門委員の関与)

第7条 審査会は、審査請求に係る事件の事実関係若しくは争点を明瞭にし、又は調査審議の円滑な進行を図るため必要と認めるときは、専門委員を調査審議に関与させることができる。

2 前項の規定により調査審議に関与させる専門委員は、会長が指名する。

3 前項の指名は、いつでも取り消すことができる。

4 会長は、相当と認めるときは、第1項の規定に基づく専門委員の関与を取り消すことができる。

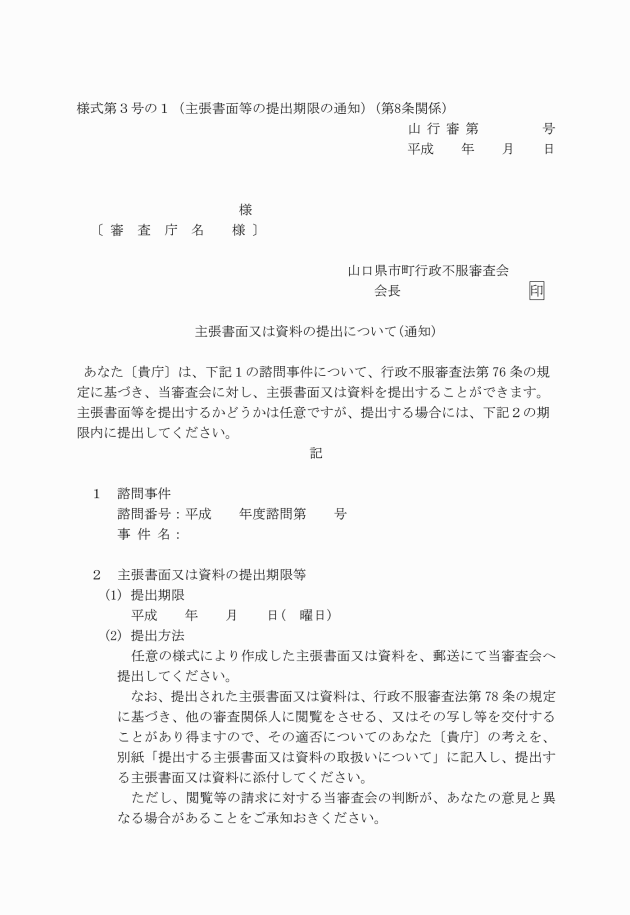

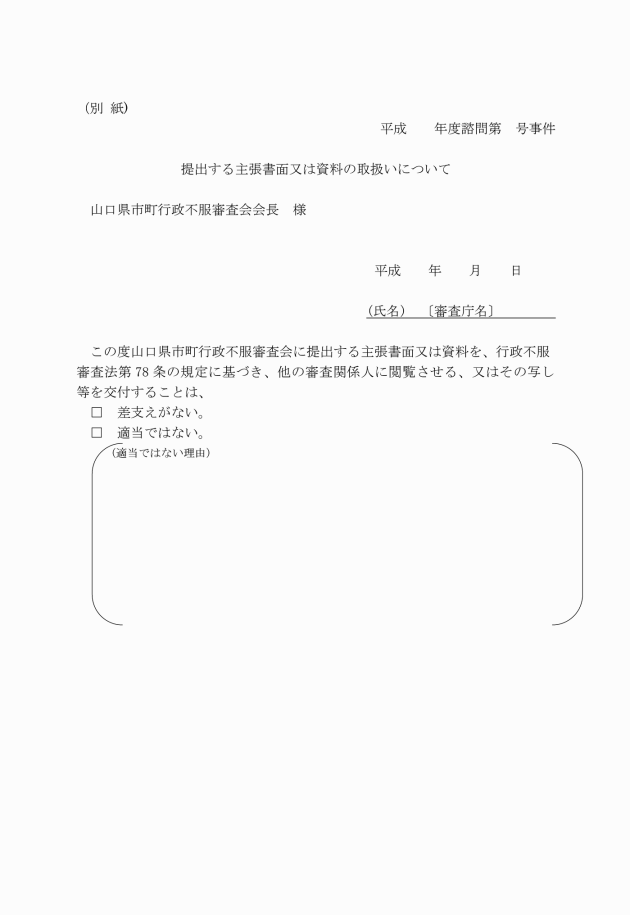

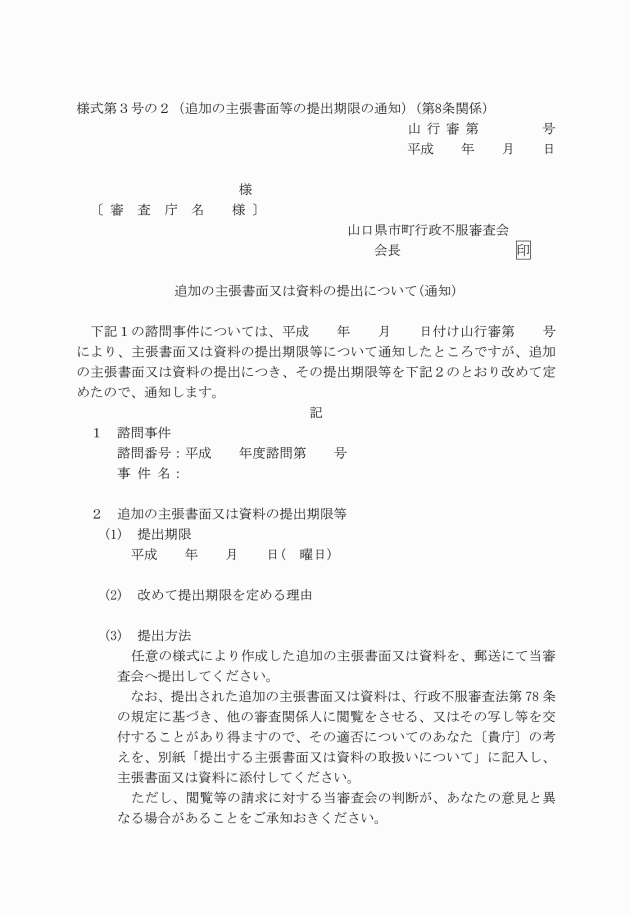

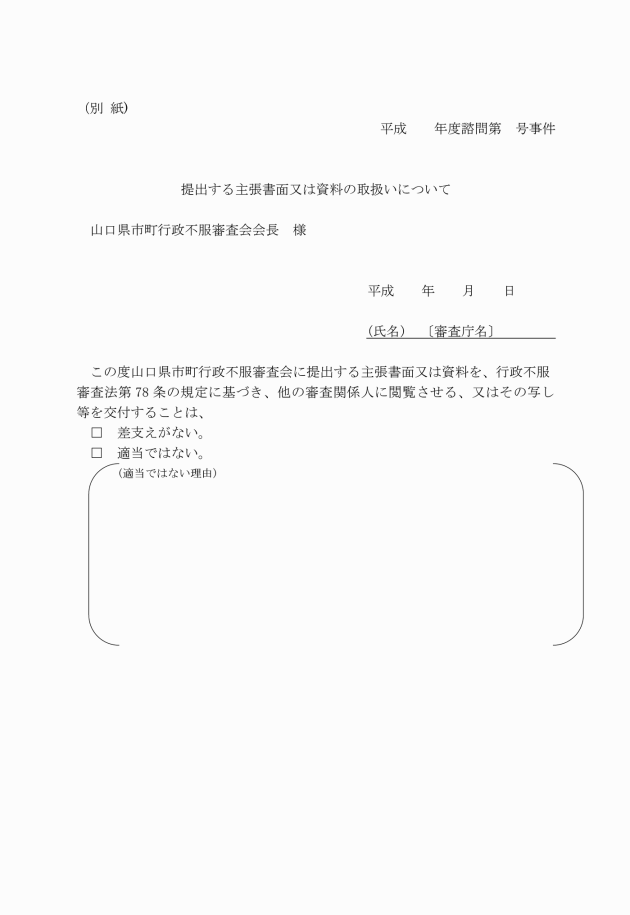

(主張書面等の提出期限の通知)

第8条 会長は、審査会における調査審議の効率的な遂行に資するため、審査会の会議の開催に先立ち、主張書面又は資料(以下「主張書面等」という。)を提出すべき相当の期間を定めることができる。

2 審査会は、必要があると認めるときは、会議の後に、主張書面等を提出すべき相当の期間を定める。

(審査会の開催前の調査等)

第9条 会長は、審査会における調査審議の充実及び効率的な遂行のため、必要があると認めるときは、審査会の会議の開催に先立ち、次に掲げる調査等を行うことができる。

(1) 審査庁に対し、諮問説明書の補充若しくは資料の提出を求め、又は口頭での説明を求め、その説明を聴取すること。

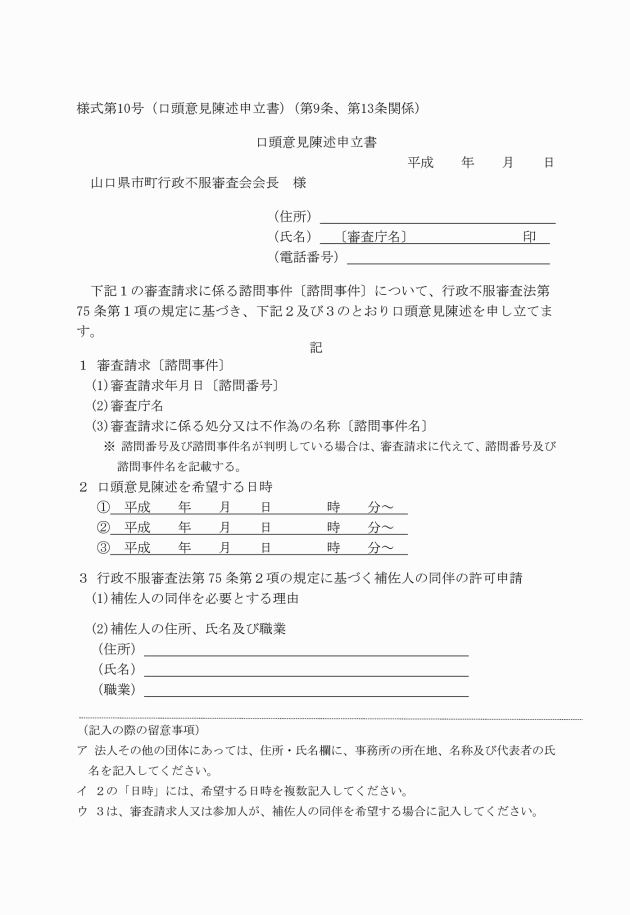

(2) 審査関係人に対し、法第75条第1項本文の規定による意見の陳述(以下「口頭意見陳述」という。)の申立てを行う意思の有無を確認すること。

4 会長は、審査会の会議を招集しようとするときは、あらかじめ各委員及び専門委員に対し、当該審査会の会議における調査審議に必要な資料を配付する。

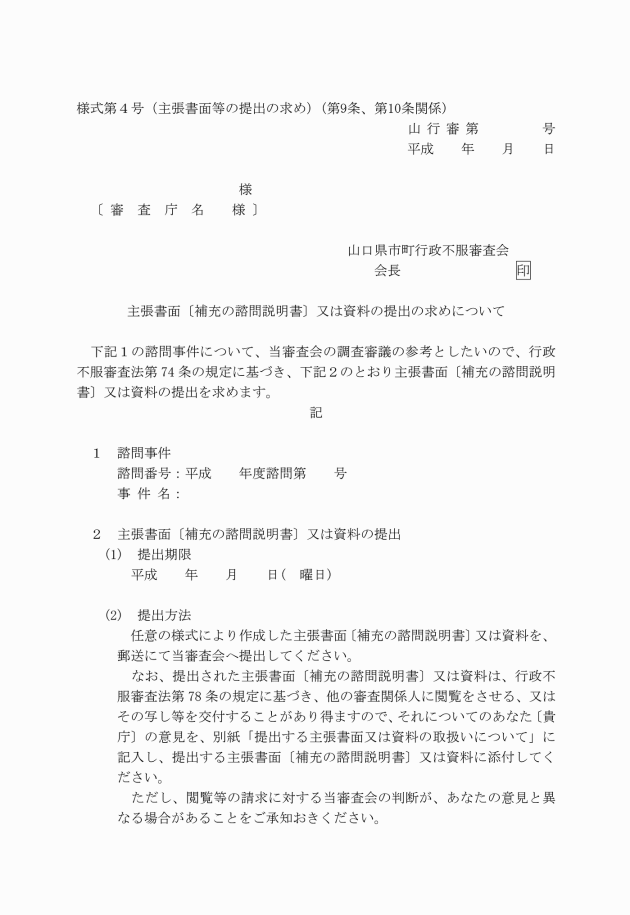

(主張書面等の提出の求め)

第10条 審査会は、法第74条の規定により審査関係人に対し主張書面等の提出を求める旨の決定をしたときは、様式第4号の書面により、当該審査関係人にその旨を通知する。

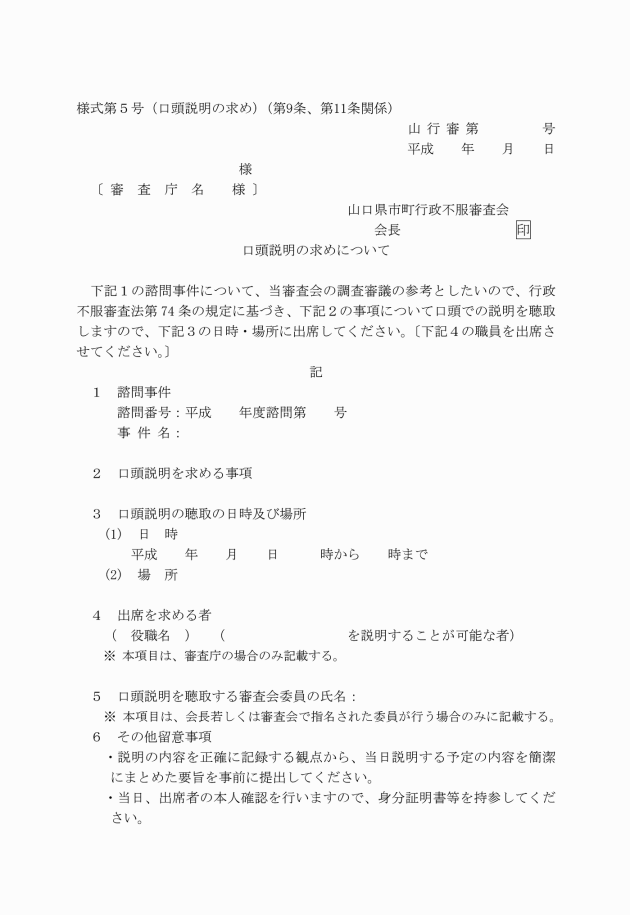

(口頭での説明の求め)

第11条 審査会は、必要があると認めるときは、審査関係人に対し、口頭での説明を求め、その説明を聴取する。

3 第1項の説明の聴取は、必要があると認めるときは、審査会の所在地以外の地で行うことができる。

4 第1項の説明に出席する者の人数は、次に掲げる者の区分ごとに、それぞれ5人以内とする。ただし、審査会が必要があると認めるときは、この限りでない。

(1) 審査請求人及びその補佐人

(2) 参加人及びその補佐人

(3) 審査庁の職員

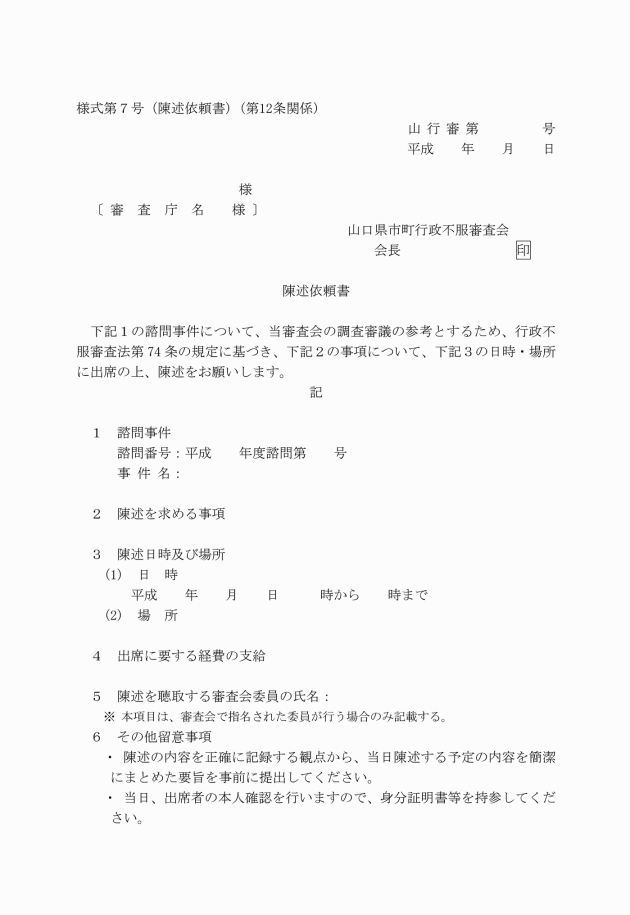

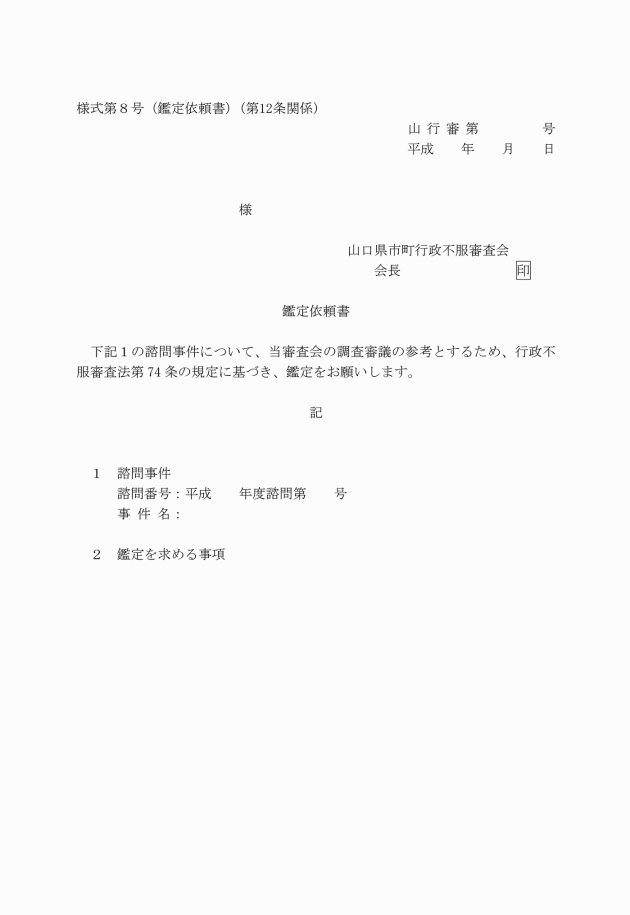

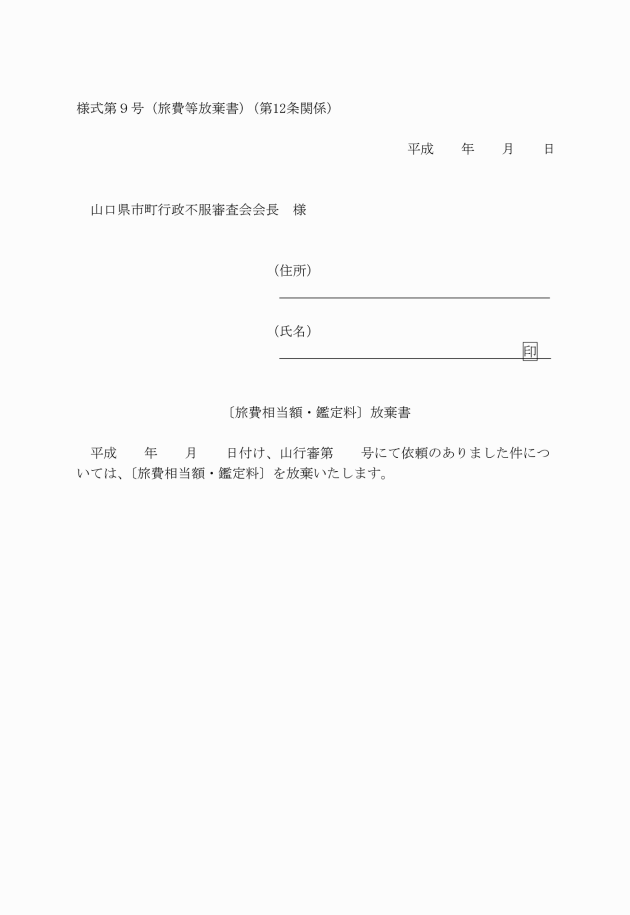

3 第1項の求めを受けて陳述を行った者(以下この項及び第18条において「参考人」という。)に対しては、山口県市町総合事務組合実費弁償条例(平成18年山口県市町総合事務組合条例第22号)に定める旅費相当額(以下単に「旅費相当額」という。)を、鑑定人に対しては、旅費相当額及び鑑定料を、それぞれ支給する。ただし、当該参考人又は鑑定人が、様式第9号の放棄書を提出して、旅費相当額又は鑑定料の受給を放棄した場合には、この限りでない。

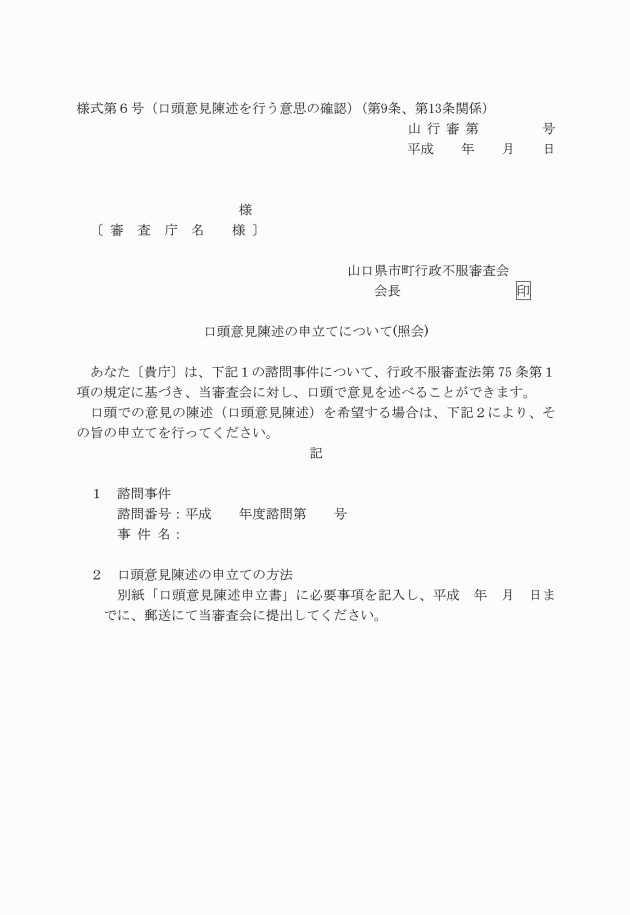

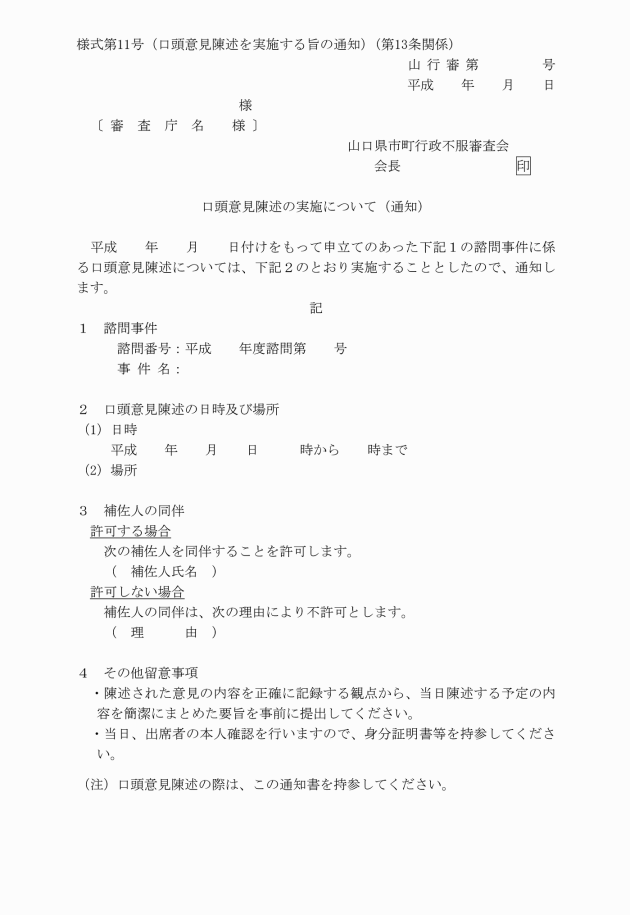

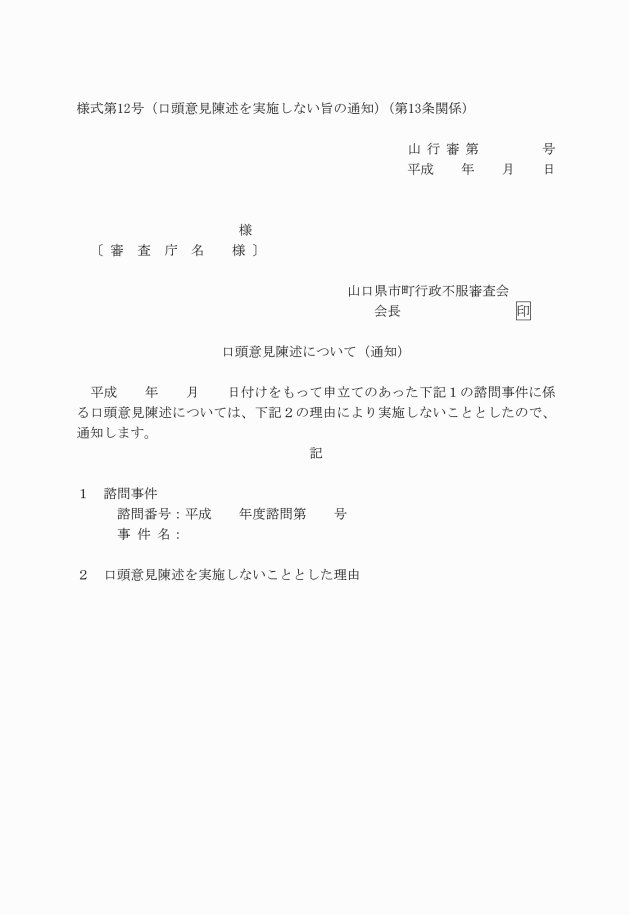

(口頭意見陳述)

第13条 審査会は、必要があると認めるときは、審査関係人に対し、様式第6号の書面により、口頭意見陳述を行う意思の有無を確認する。

4 口頭意見陳述は、必要があると認めるときは、審査会の所在地以外の地で行うことができる。

5 口頭意見陳述に出席する者の人数は、次に掲げる者の区分ごとに、それぞれ5人以内とする。ただし、審査会が必要があると認めるときは、この限りでない。

(1) 審査請求人及びその補佐人

(2) 参加人及びその補佐人

(3) 審査庁の職員

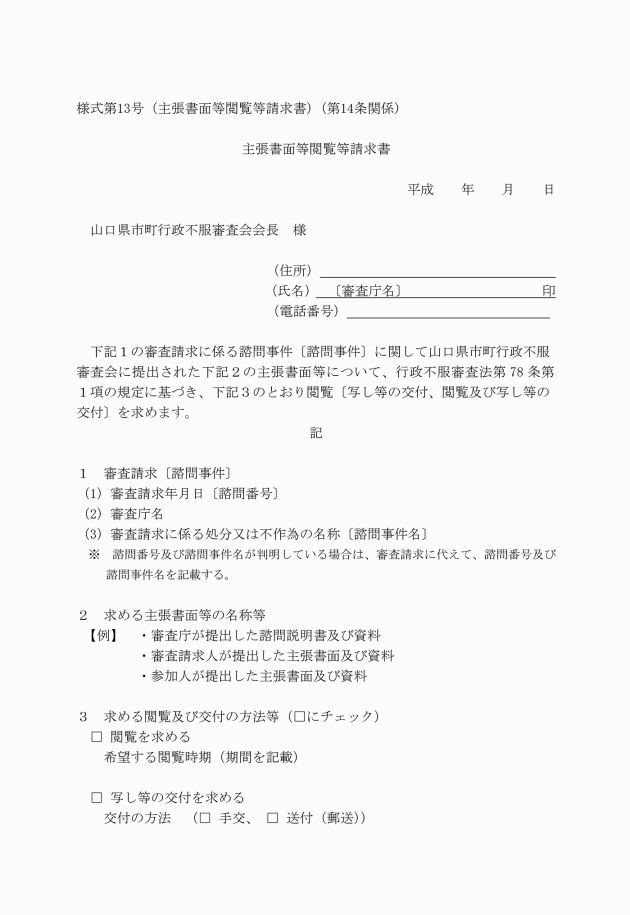

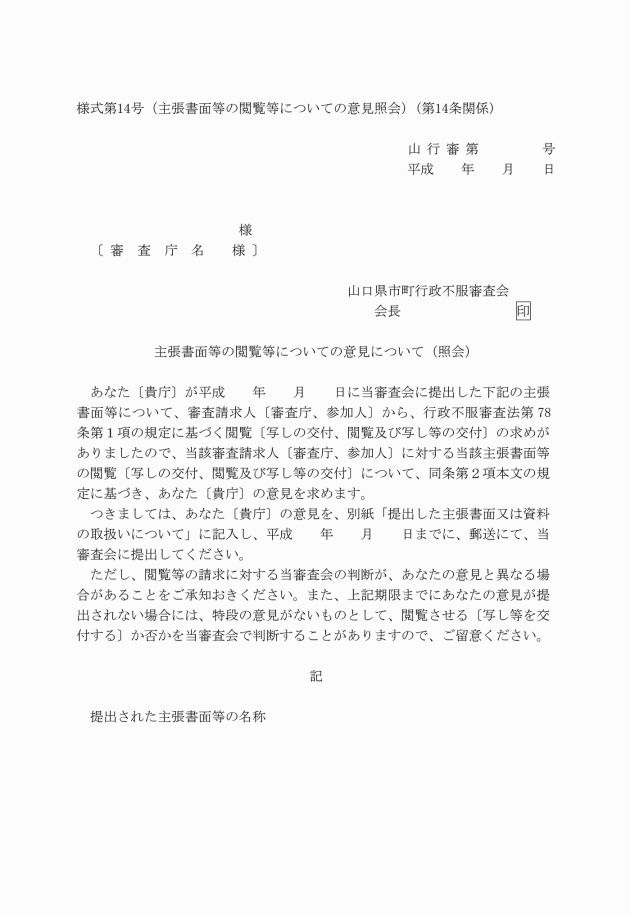

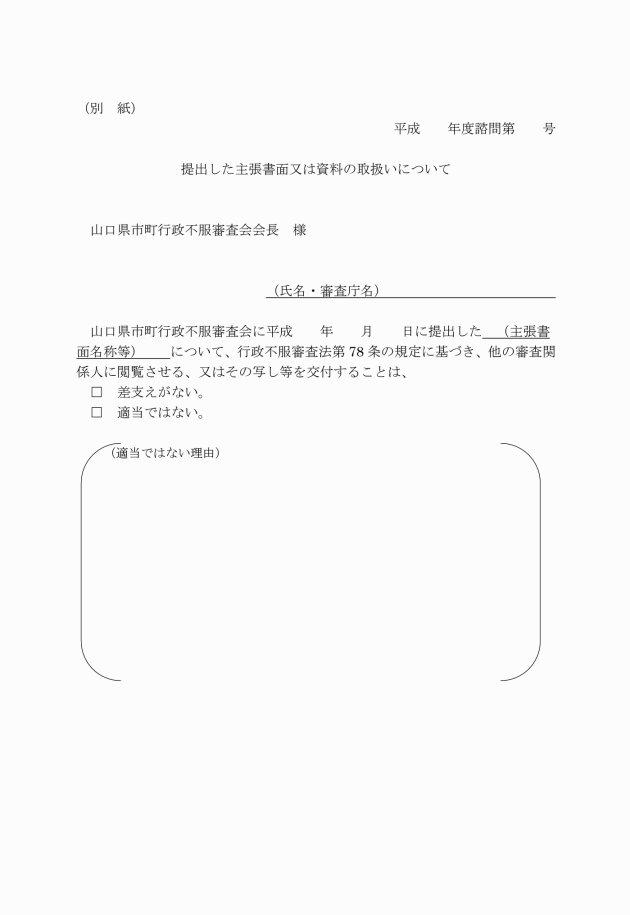

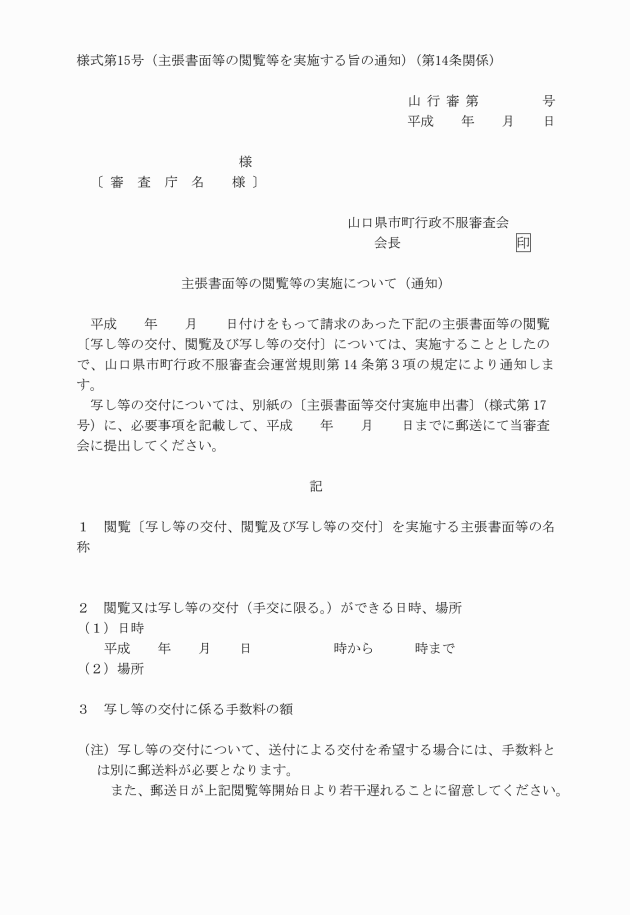

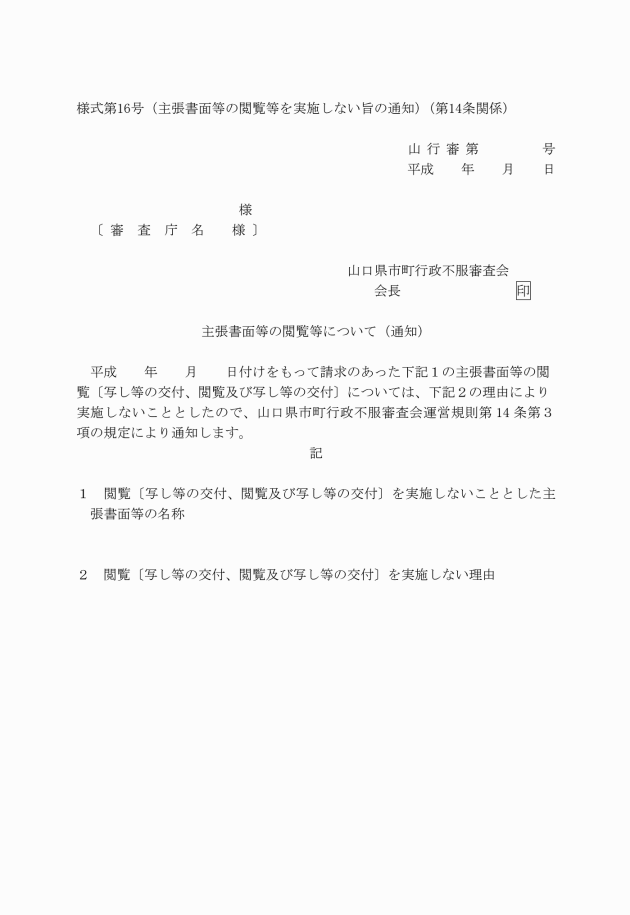

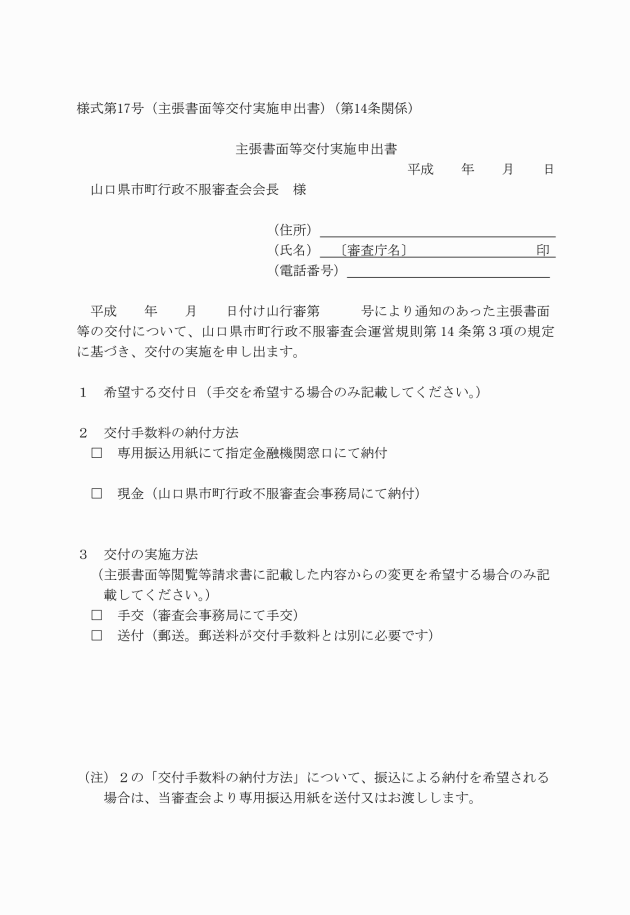

(主張書面等の閲覧又は交付)

第14条 法第78条第1項の規定による閲覧又は交付の求めは、様式第13号の主張書面等閲覧等請求書により行うものとする。

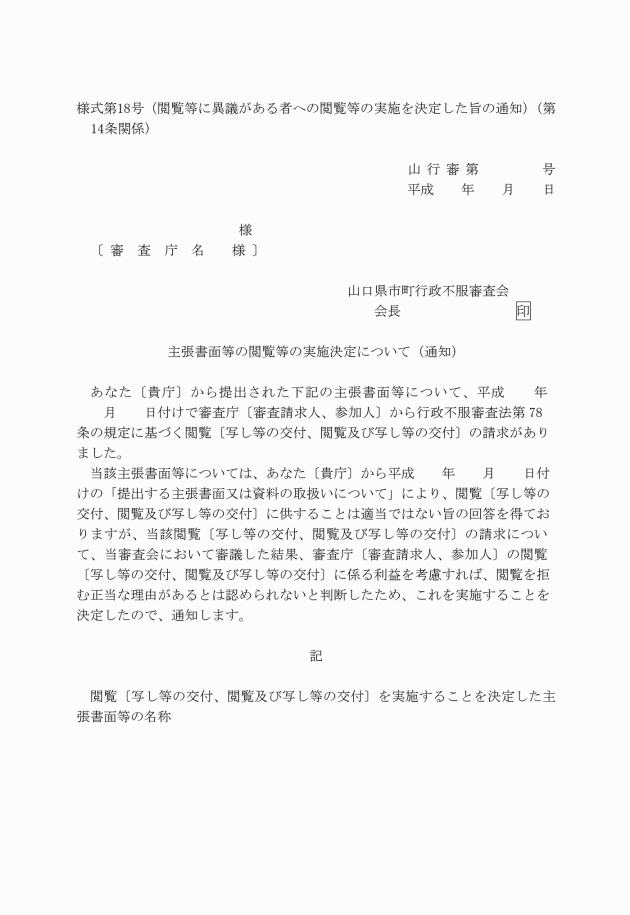

4 審査会は、主張書面等の提出人から当該主張書面等の閲覧又は交付に反対する旨の意見が提出されている場合において、当該主張書面等について閲覧をさせ、又は交付をするときは、様式第18号の書面により、当該提出人にその旨を通知する。

5 法第78条第1項に規定する審査会が定める電磁的記録の閲覧の方法は、日時及び場所を指定して、審査会事務局(執務室)において、当該電磁的記録を審査会の専用機器により再生若しくは映写したもの又は用紙に出力したものにより実施する方法とする。

(手数料等の納付)

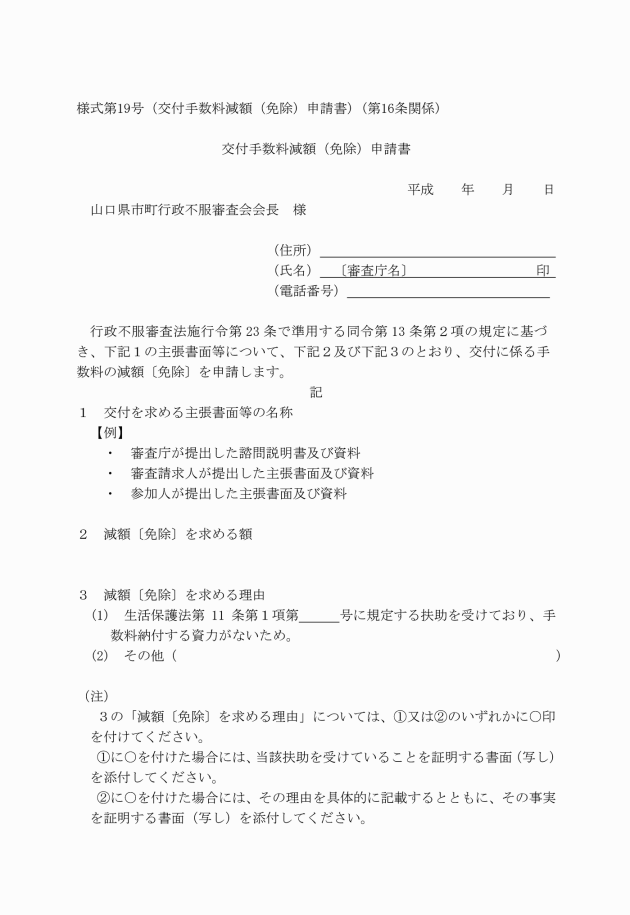

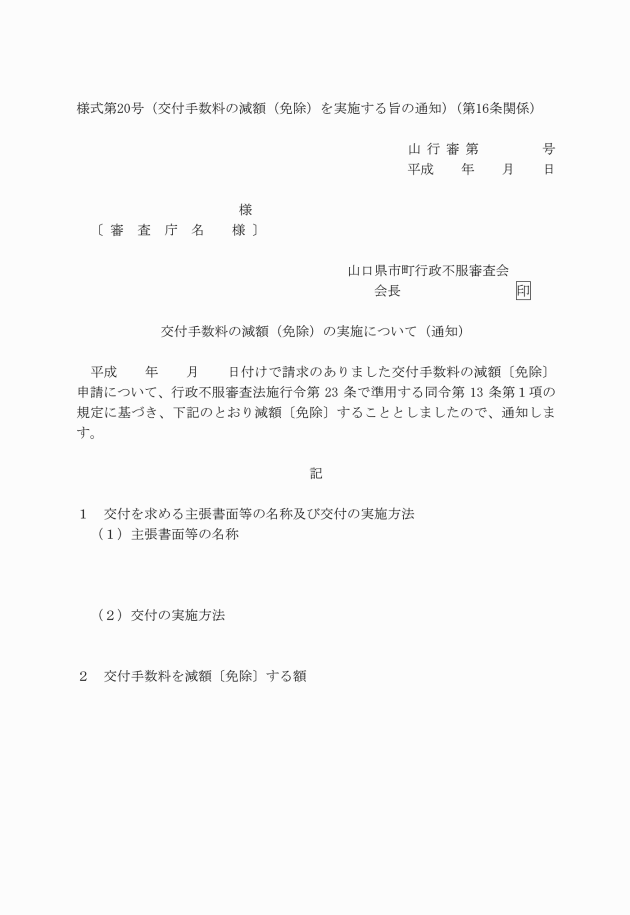

第15条 法第78条第1項の規定による交付を受ける審査請求人又は参加人(以下この条及び次条において「審査請求人等」という。)の同条第4項の規定による手数料は、山口県市町総合事務組合行政不服審査法の規定による提出資料等の写し等の交付に係る手数料に関する条例(平成28年山口県市町総合事務組合条例第4号)に規定する額とし、前条第3項の規定により確認した納付方法により納付する。

2 行政不服審査会施行令(平成27年政令第391号。以下「令」という。)第23条で準用する令第14条第1項の規定による主張書面等の送付を求める審査請求人等の当該送付に要する費用は、前項の手数料とは別に納付しなければならない。

2 前項本文の規定は、法第77条の規定により指名委員が調査を行った場合について準用する。

(調査結果の記録の作成)

第18条 審査会又はその指名委員は、調査を審査関係人、鑑定人又は参考人からの口頭による説明又は意見の陳述を聴取する方法により行ったときは、その要旨を記載した書面を作成しなければならない。

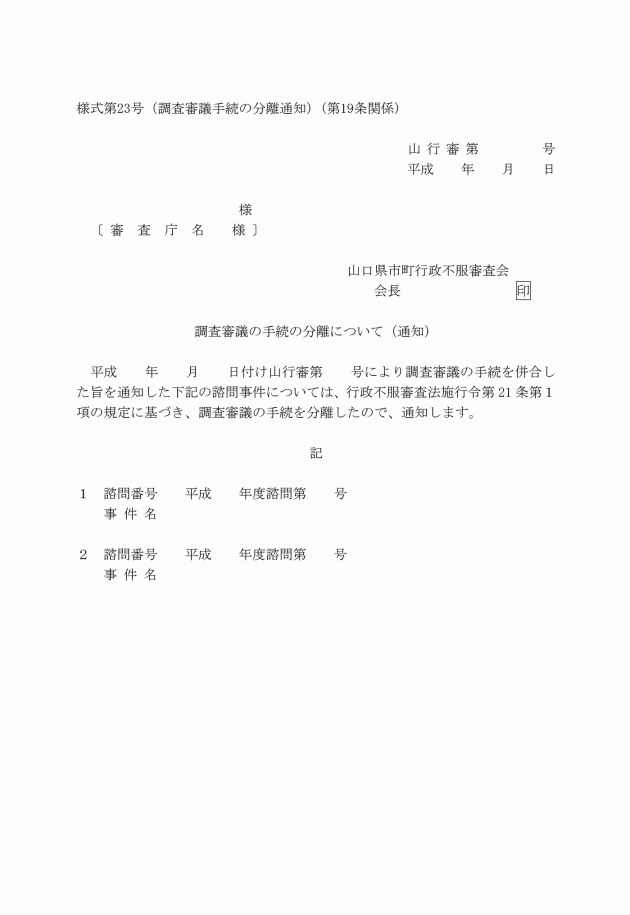

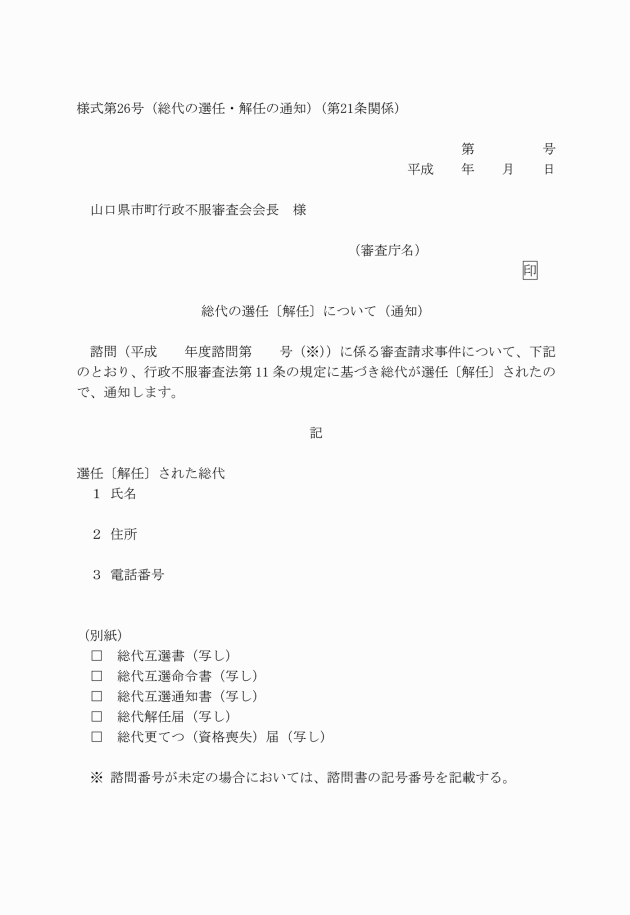

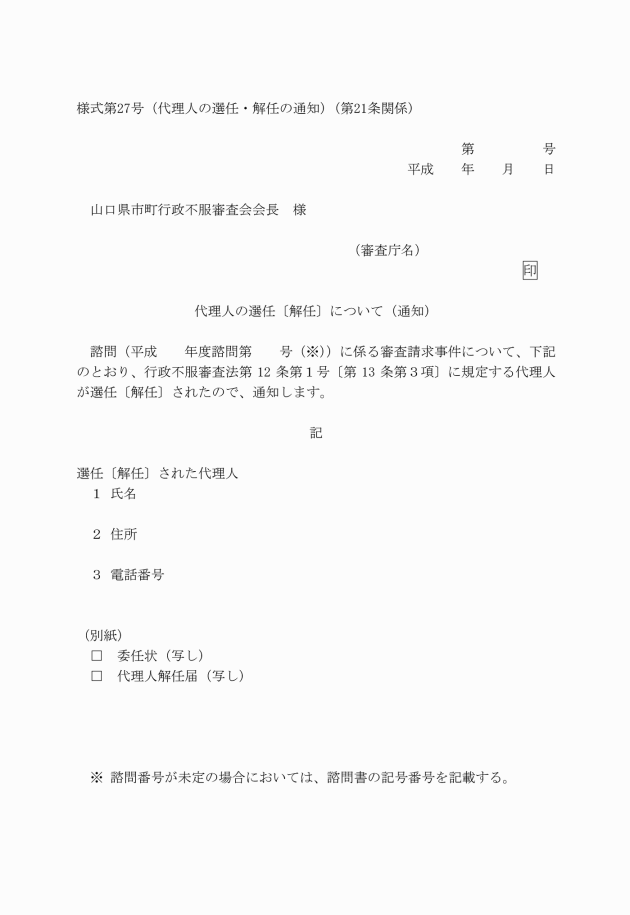

(手続の承継等に係る通知)

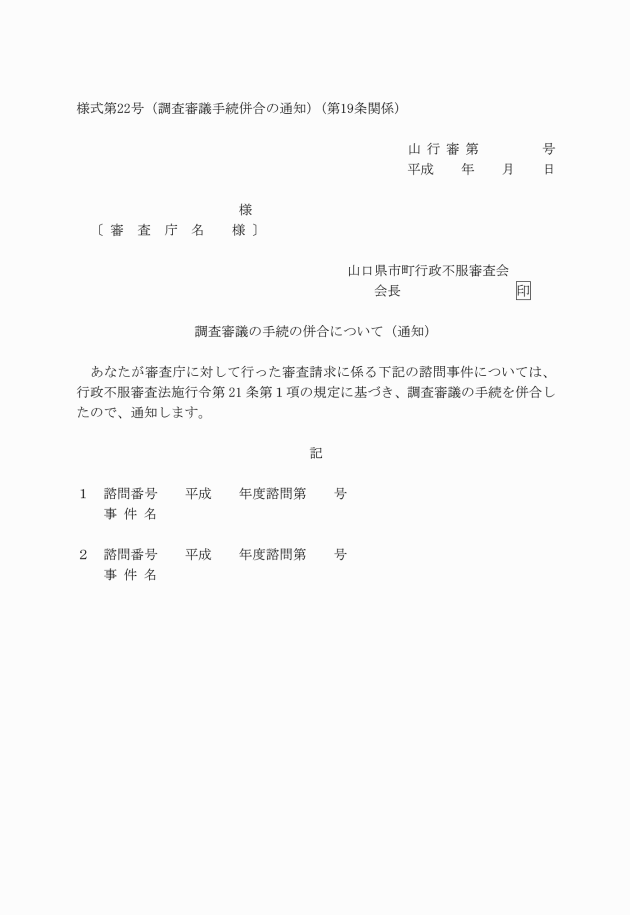

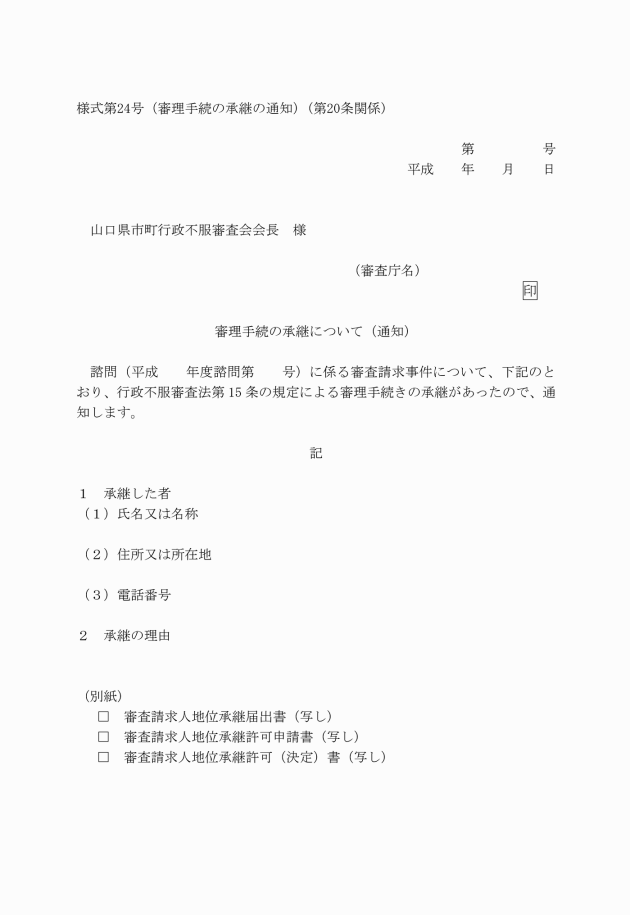

第20条 審査庁は、諮問に係る審査請求に係る事件について法第15条の規定による手続の承継があったときは、速やかに、様式第24号の書面により、その旨を審査会に通知するものとする。

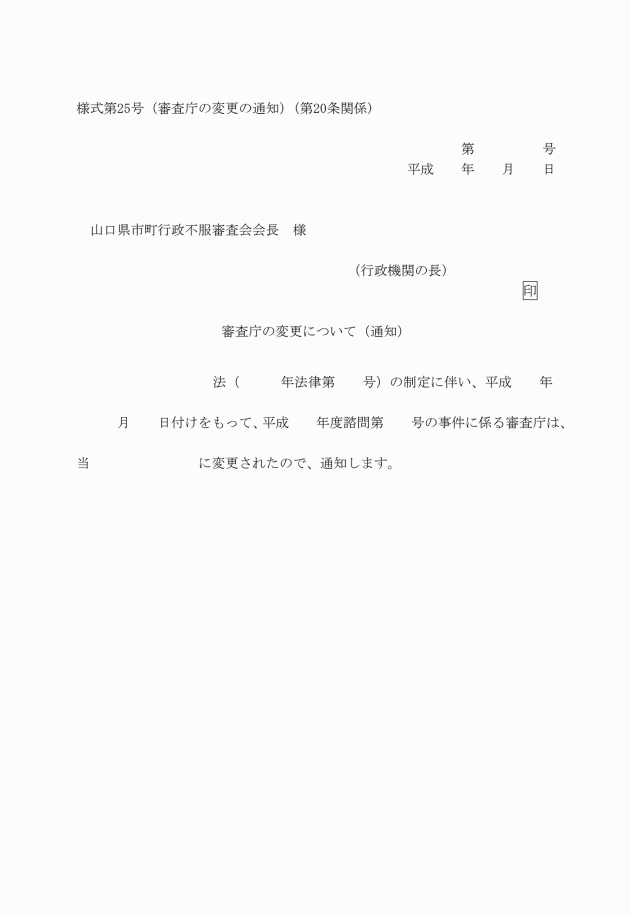

2 法第14条の規定により審査庁から審査請求に係る事件の引継ぎを受けた行政庁は、速やかに、様式第25号の書面により、その旨を審査会に通知するものとする。

第3節 答申

(答申方法)

第22条 審査会は、調査審議を終了したときは、その結果に基づいて、遅滞なく答申書を作成するものとする。

2 答申書には、次に掲げる事項を記載しなくてはならない。

(1) 審査会の結論

(2) 審査会の判断の理由

(3) 審査関係人の主張の要旨

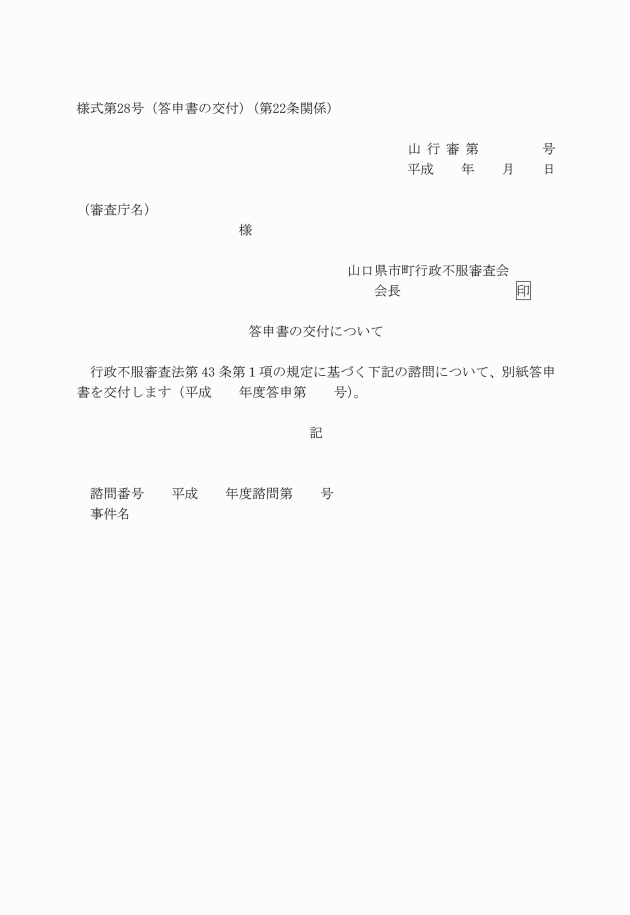

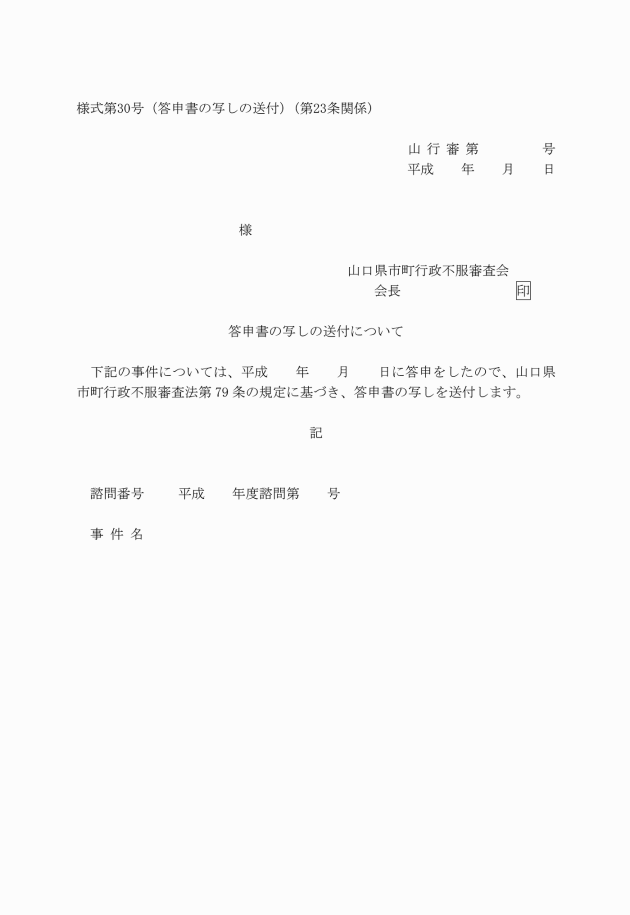

3 答申は、審査庁に対し、様式第28号の書面を添えて、答申書を交付することにより行う。

4 審査会は、諮問事項の一部を分離することができる場合において、当該部分を分離して判断を示すことが調査審議手続の適正かつ効率的な運用に資するものと認めるときは、最終の答申をする前に、当該部分につき答申をすることができる。

(答申書の交付等)

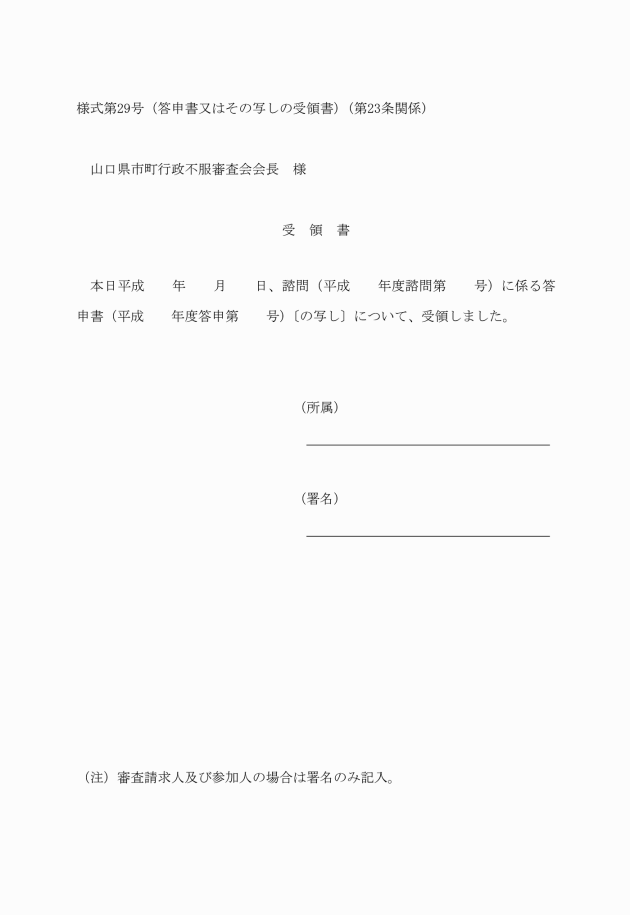

第23条 答申書の交付は、手交又は郵送により行う。ただし、手交による場合においては、様式第29号の受領書と引換えに行う。

(答申書の更正)

第24条 審査会は、答申書に誤記その他表現上の明白な誤りがある場合には、会長にその職権により当該答申書の更正を行う。

第3章 補則

(開催記録の作成)

第26条 審査会の会議を開催したときは、開催日時及び場所、出席した委員及び専門委員の氏名、議事の項目その他必要な事項を記載した開催記録を作成しなければならない。

(答申の内容の公表)

第27条 審査会が答申をしたときは、速やかに、その内容をインターネットを利用して公表する。

(裁決書の写しの提出の求め)

第28条 審査会は、審査庁が答申を受けて裁決を行った場合には裁決書の写しを審査会に提出するよう求める。

(雑則)

第29条 この規則に定めるもののほか、審査会の調査審議の手続に関し必要な事項は、会長が定める。

附則

この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。