○山口県市町行政不服審査会文書取扱規程

平成28年12月14日

行政不服審査会訓令第3号

(趣旨)

第1条 この訓令は、山口県市町行政不服審査会(以下「審査会」という。)の権限に属する事務を処理するため、文書の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(1) 事務局 審査会事務局をいう。

(2) 組合市町等 山口県市町総合事務組合規約(平成18年指令平18市町第815号)別表第2の11の項に掲げる団体をいう。

(3) 収受文書 審査会及び事務局あての文書で収受したものをいう。

(4) 回議書 決裁又は供覧に係る文書をいう。

(文書取扱主任)

第3条 事務局に文書取扱者を置く。

2 文書取扱者は、事務局長が指名する。

3 文書取扱者は、上司の命を受け、次に掲げる事務を処理する。

(1) 文書の収受及び発送に関すること。

(2) 文書の審査に関すること。

(3) 文書の整理及び保存に関すること。

(4) その他文書の処理に関すること。

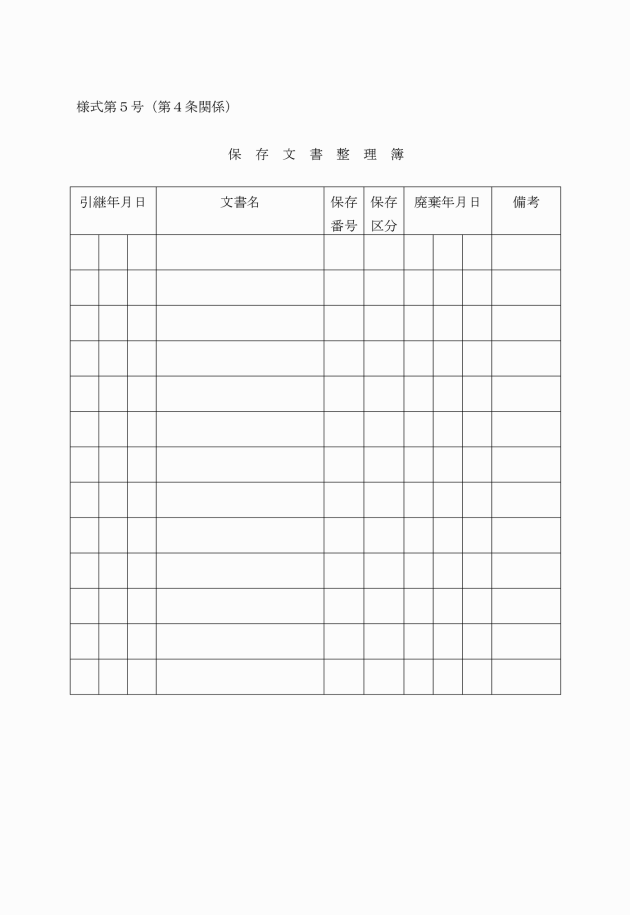

(帳簿)

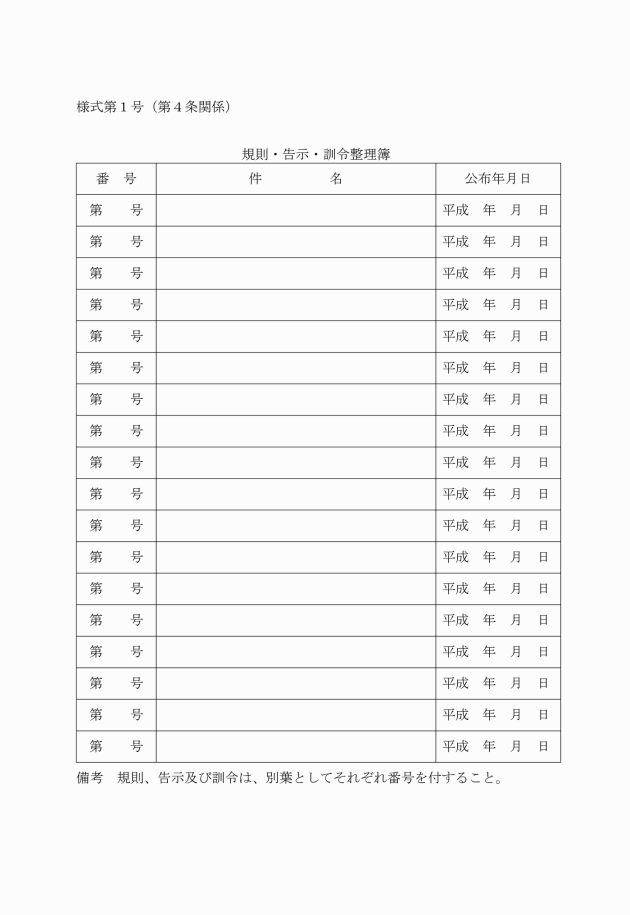

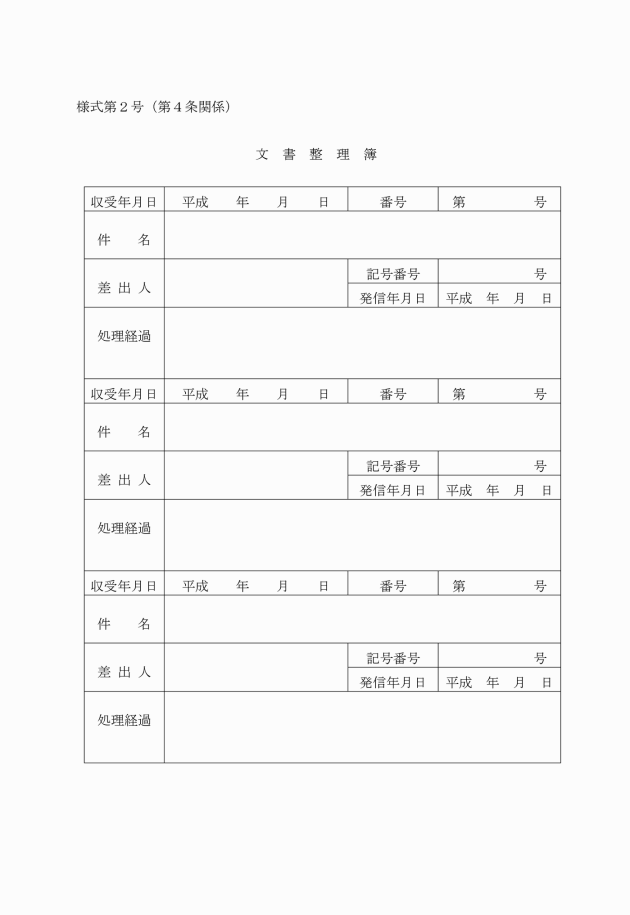

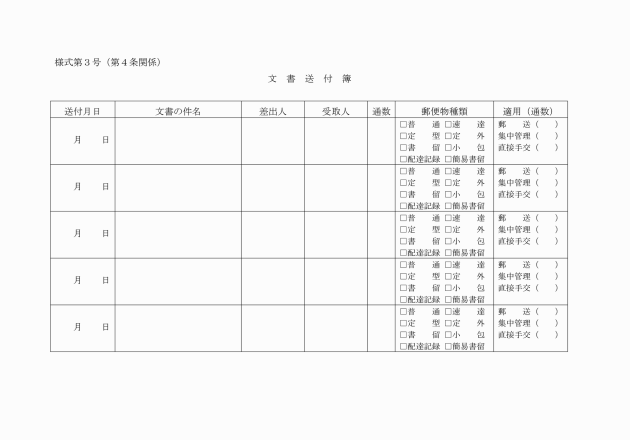

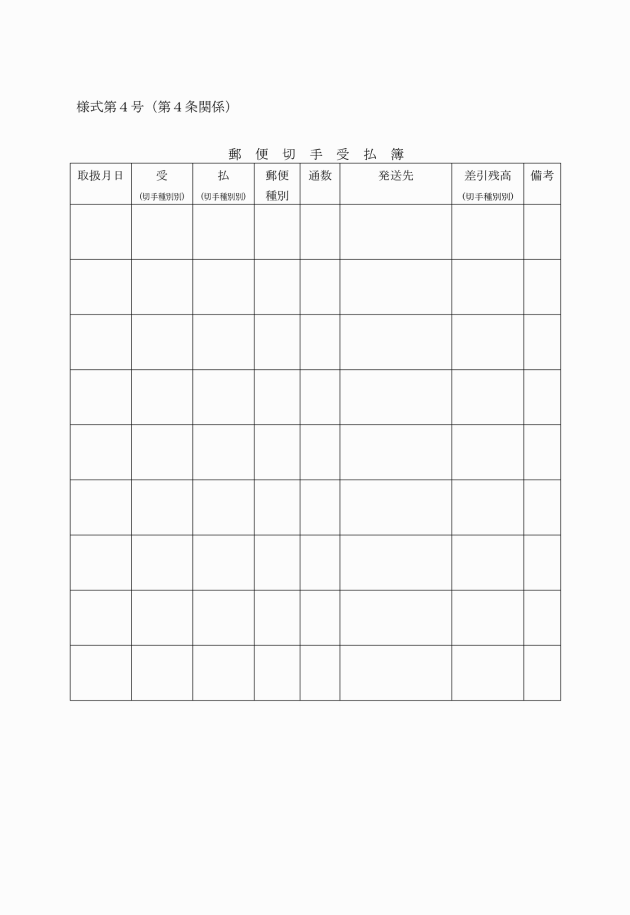

第4条 文書の取扱いに関する帳簿及びその様式は、次に定めるところによる。

(1) 規則・告示・訓令整理簿 様式第1号

(2) 文書整理簿 様式第2号

(3) 文書送付簿 様式第3号

(4) 郵便切手受払簿 様式第4号

(5) 保存文書整理簿 様式第5号

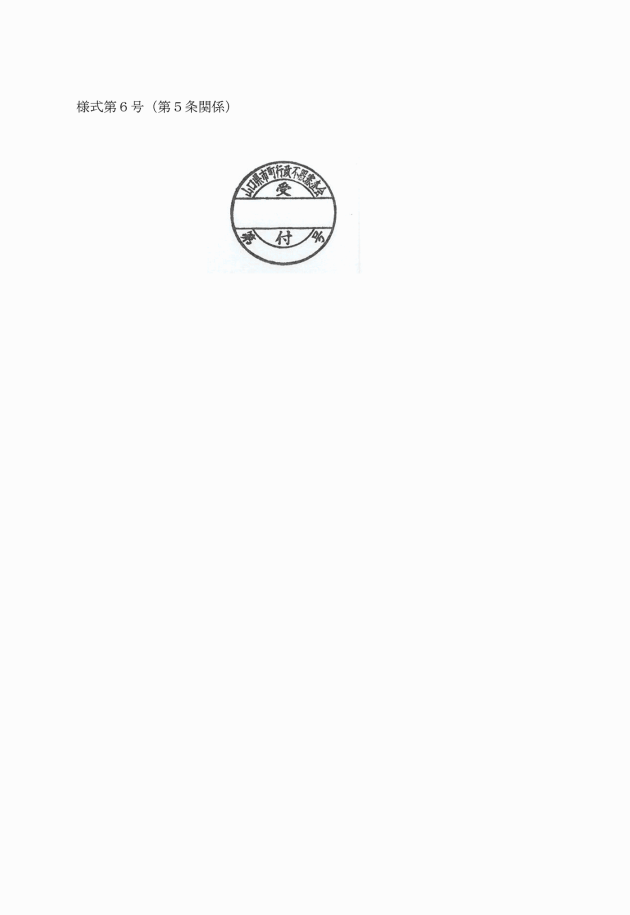

(収受印、起案用紙等)

第5条 前条に定めるもののほか、文書の収受印、起案用紙その他文書の取扱いに要するもの及びその様式は、次に定めるところによる。

(1) 文書収受印 様式第6号

(2) 決裁伺書 山口県市町総合事務組合文書取扱規程(平成18年山口県市町総合事務組合訓令第2号)様式第3号の例による

(到着文書の取扱い)

第6条 事務局に到着した文書は、文書取扱者において収受印を押し、文書整理簿に所要事項を記入し、上司の供覧を経て直ちに担当者に配布しなければならない。

2 親展及び秘に属する文書については、封緘のまま受信者に交付し、受信者が開封した後において当該文書が公用に属するものであるときは、文書取扱者において前項の例によって処理するものとする。

3 争訟等に関する文書で到着の日時が権利の得喪に係るものは、文書取扱者において第1項の規定による処理に併せて到着の時間等の所要事項を記入の上認印し、かつ、封皮を添付しなければならない。

4 収受した文書のうち、特に重要で直ちに審査会の会長(以下「会長」という。)の閲覧に供すべきものがあるときは、文書取扱者は、上司と協議して第1項の手続きを経て担当者に配布する前に会長に供覧しなければならない。

5 郵便料金の未納又は不足の文書があるときは、公務に関するものに限り、郵便料金を納付してこれを収受することができる。

(起案)

第7条 起案は、次の要領によるものとする。

(1) 文書の内容に即した標題を付けること。

(2) 文字は、常用漢字及び現代仮名遣いによること。

(3) 必要なものには、起案理由、関係法令等参考資料を添付すること。

(4) 例規となるもの、秘扱いとするもの、急を要するもの等は、それぞれ「例規」、「秘」、「至急」等の標示を起案用紙の上部余白に朱書すること。

(5) 特殊取扱いを要するものは、それぞれ「書留」、「速達」、「内容証明」、「配達証明」等の標示を前号に準じてすること。

第8条 起案は、決裁伺書を用いなければならない。

(発信者名)

第9条 文書の発信者名は、会長名を用いる。ただし、軽易な調査、報告、連絡等に関する文書は、事務局長名を用いることができる。

(記号及び番号)

第10条 文書には、記号及び番号を付さなければならない。

2 記号は、審査会の略称として「山行審」と標示して用いるものとする。

3 番号は、文書整理簿による一連番号とし、暦年により毎年更新しなければならない。

4 同一事件が年を超えてなお継続する場合は、当初番号を付した日の属する年を表わす数字を記号に冠しなければならない。

(発議文書)

第11条 発議文書は、起案者において決裁を受けた後、文書取扱主任において文書整理簿に当該文書の件名等必要な事項を記入し、番号を決定しなければならない。

(決裁)

第12条 回議書は、事務局長を経て会長の決裁を受けなければならない。

2 前項のうち事務局長の事務専決事項については、事務局長の決裁によるものとする。

3 事務局長が不在のときは、その専決すべき事項については、事務局長が指定した職員がこれを代決する。

4 専決し、又は代決した事項のうち必要と認める事項については、上司の後閲を受けなければならない。

(浄書)

第13条 決裁を終わった回議書で、浄書を要するものについては、担当者の責任において速やかに浄書しなければならない。

2 浄書が終わったときは、回議書の所定欄にその旨を記入しなければならない。

(文書の日付)

第14条 文書の日付は、特別の指定があるもののほか、浄書の日を用いなければならない。

(公印の押なつ)

第15条 文書を施行しようとするときは、これに公印を押し、かつ、回議書に契印しなければならない。ただし、軽易な文書で公印を省略することができると認められるものについては、この限りでない。

2 公印を押すときは、文書に回議書を添えて事務局長に申し出て、その承認を受けなければならない。

3 事務局長が不在のときは、事務局長が指定した職員の承認を受けなければならない。

(文書の発送)

第16条 文書を郵送しようとするときは、担当者において文書送付簿に所要の事項を記入し、回議書を添えて文書取扱者に提示し、郵便切手を受領して発送しなければならない。

2 文書取扱者は、前項の規定による提示を受けたときは、文書の内容を審査し、相違がないことを確認の上、所要の郵便切手を交付しなければならない。

3 文書は、料金別納の方法により郵送することができる。

4 文書取扱者は、郵便切手を交付したとき又は料金別納の方法を用いたときは、直ちに郵便切手受払簿に所要の事項を記入しなければならない。

5 文書を本人若しくはその代理人に直接手交したとき又は特使をもって送致しようとするときは、担当者において文書送付簿にその旨記入しなければならない。

6 文書取扱者は、文書の発送が終わったときは、文書整理簿に所要事項を記入し、回議書を担当者に返付しなければならない。

(回議書の整理)

第17条 文書の施行を終わった時は、その担当者は、回議書の所定欄にその旨を記入し、これを保管しなければならない。

(文書の編さん等)

第18条 完結文書は、同一系類別に担当者において暦年別に完結の順に編さんし、目次を付して製本の上表紙及び背表紙に年月日、文書名、冊数、保存年限等を墨書して、これを文書取扱者に引き継がなければならない。

(文書の保存)

第19条 文書取扱者は、前項の規定により引き継いだ文書を保存文書整理簿に記入し、保管庫等に整理格納して、これを保存しなければならない。

(1) 永年保存 規則、告示、訓令、通達の類、各種台帳の類、議事録、人事関係、訴訟関係等で永年保存の必要があるもの

(2) 10年保存 前号に掲げるもののほか、10年間保存の必要があるもの

(3) 5年保存 前2号に掲げるもののほか、5年間保存の必要があるもの

(4) 1年保存 前各号に掲げるもののほか、1年間保存の必要があるもの

2 文書取扱者は、第20条の規定により引き継いだ文書の保存期間一覧表を作り、上司の決裁を受けなければならない。

附則

この訓令は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。