○山口県市町総合事務組合文書取扱規程

平成18年10月1日

訓令第2号

目次

第1章 総則(第1条~第5条)

第2章 文書記号及び文書番号(第6条・第7条)

第3章 公印の押印等(第8条・第9条)

第4章 文書の取扱い(第10条~第14条)

第5章 文書の処理(第15条~第25条)

第6章 文書の施行(第26条・第27条)

第7章 完結文書の保管及び保存(第28条~第33条)

第8章 補則(第34条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この訓令は、組合における文書の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(1) 文書 組合において収受し、発送し、又は保管する事務の処理に必要な書類をいう。

(2) 起案文書 収受した文書に基づき、又は発意により、事案の処理について決裁を受けるべき事項を記載した文書をいう。

(3) 決裁文書 起案文書に意思決定を行う権限のある者の決裁を受けた文書をいう。

(4) 完結文書 決裁文書のうち、文書上の事務処理が完結した文書をいう。

(5) 親展文書 その内容を受信者以外の者に秘するため、封皮等に「親展」又はこれに類する用語の表示をした封書又は電報をいう。

(6) 秘密文書 その内容を秘密にすることを要する文書をいう。

(7) 供覧 決裁、認定又は承認を求める事案ではないが、参考のため又は指示を受けるため、順次所属上司又は関係課の閲覧に供することをいう。

(8) 回議 決裁、認定又は承認を受けるため、文書をその権限のある者に回付することをいう。

(9) 合議 決裁を受けるべき事案が2以上の課に関係があるとき、その承認を得るため順次関係課に協議することをいう。

(10) 廃棄文書 保管し、又は保存する必要のなくなった文書をいう。

(11) 保存文書 組合が一定の年限において保存すべき文書をいう。

(文書取扱の原則)

第3条 文書は、すべて正確、迅速かつ丁寧に取り扱い、事務が能率的かつ適正に行われるよう管理しなければならない。

(事務局長の責務)

第4条 事務局長は、常にその所管における文書の取扱いが文書取扱の原則に従って行われるよう努めなければならない。

(文書の庁外持出しの禁止)

第5条 文書は、庁外に持ち出してはならない。ただし、管理者の許可を受けた場合にあっては、この限りでない。

第2章 文書記号及び文書番号

(文書の記号及び番号)

第6条 文書には、次項の文書記号及び文書番号(以下「文書記号等」という。)を付けなければならない。ただし、軽易又は特殊なものについては、この限りでない。

2 組合の文書記号等は、次に掲げるとおりとする。

山総第 号

3 公務災害補償等認定委員会の文書記号等は、次に掲げるとおりとする。

公災認第 号

4 公務災害補償等審査会の文書記号は、次に掲げるとおりとする。

公災審第 号

(1) 議案文(議決を求めるものをいう。) 議案第 号

(2) 条例 山口県市町総合事務組合条例第 号

(3) 規則 山口県市町総合事務組合規則第 号

(4) 訓令 山口県市町総合事務組合訓令第 号

(5) 告示 山口県市町総合事務組合告示第 号

第3章 公印の押印等

(公印の押印等)

第8条 文書を発送しようとするときは、これに押印し、かつ、決裁を終わった回議書(以下「原義」という。)と契印しなければならない。ただし、次に掲げるものについては、公印を押印しないものとする。

(1) 軽易な文書

(2) 案内状、礼状、あいさつ状等の書簡

(3) 祝辞、弔辞その他これに類する文書

2 公印を押印しようとするときは、押そうとする文書に原義を添えて総務班長に申し出なければならない。

3 総務班長は、前項の規定により公印使用の申出があったときは、原義と対照審査して相違ないことを確認しなければならない。

(公印の刷込み)

第9条 公印は、刷り込むことができない。ただし、公印を押印することが著しく事務に支障を来すと認められるものに限り、管理者の承認を受けて刷り込むことができる。

第4章 文書の取扱い

(帳票等の様式)

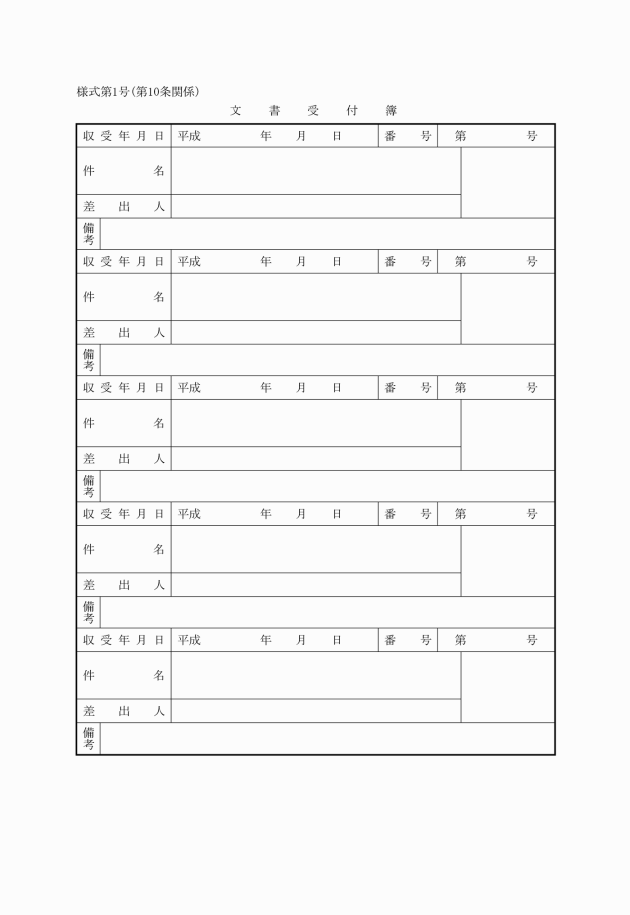

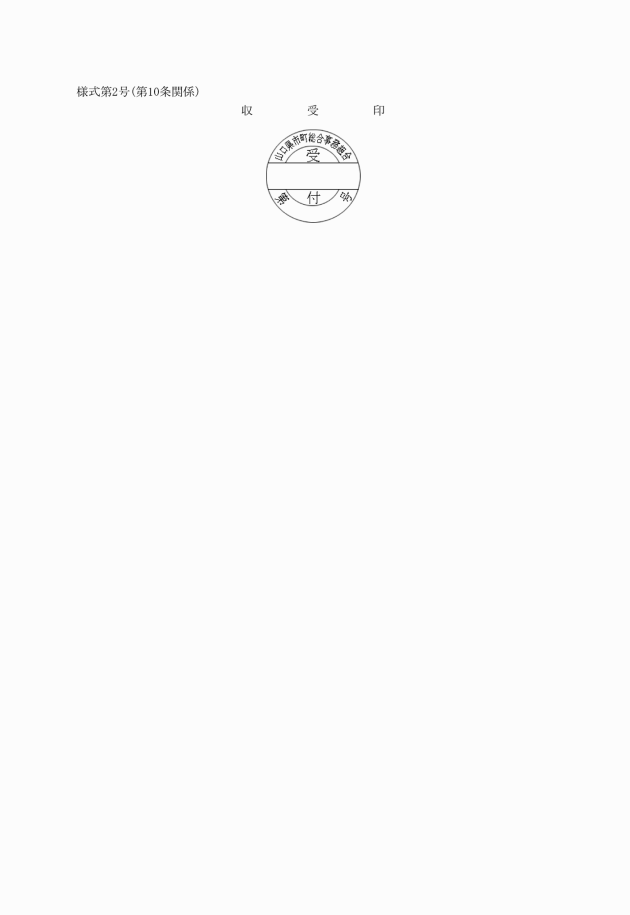

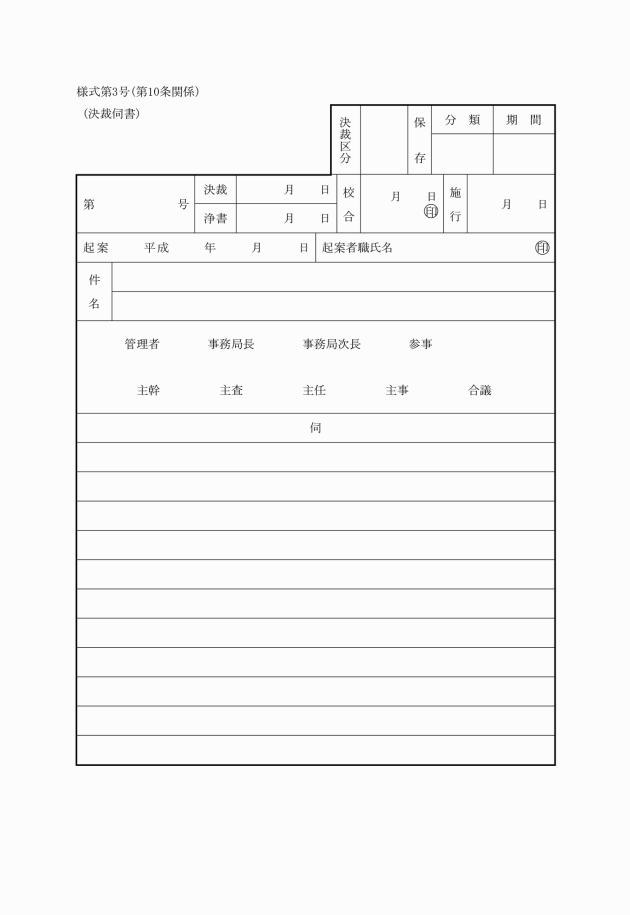

第10条 文書の取扱いに要する帳票の様式、収受印及び決裁伺書並びにその様式は、次に定めるところによる。

(1) 文書受付簿(様式第1号)

(2) 収受印(様式第2号)

(3) 決裁伺書(様式第3号)

(文書の収受及び配付)

第11条 組合に到着した文書は、すべて総務班において収受し、別表第1に規定する手続をとらなければならない。

(収受すべきでない文書)

第12条 総務班は、組合に到着した文書で収受すべきでないものについては、返送その他必要な処置をとらなければならない。

(郵便料金の不足又は未納の文書)

第13条 郵便料金の不足又は未納の文書は、官公署から発送されたもの又は総務班長が必要と認めたものに限り、その不足又は未納の料金を支払い、これを収受することができる。

(収受の手続を経ない文書)

第14条 主務班において直接受け取った文書は、速やかに総務班に送付して処理しなければならない。

第5章 文書の処理

(文書の供覧)

第15条 配付を受けた文書のうち閲覧だけにとどめるものは、当該文書の余白に「供覧」と記載し、参考事項を付記して上司に供覧しなければならない。

(起案)

第16条 起案文書は、決裁伺書を用いて作成しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、軽易な事件の起案は、当該文書の余白に決裁欄等及び文案を朱書する方法又は主務班長があらかじめ定めた該当事案の処理のための帳票を使用する方法によることができる。

(例文処理)

第17条 常例の文案によることができる事案については、文案その他についてあらかじめ決裁を受けた後、一定の帳簿又は特別の決裁伺書をもって起案し、処理することができる。

2 前項の規定により例文で処理する事案は、あらかじめ総務班長に合議するとともにその登録をしなければならない。

(文書の例式)

第18条 文書の例式は、別に定めるところによる。

(決裁区分)

第19条 回議書には、管理者決裁については「甲」、事務局長決裁については「乙」、事務局次長決裁については「丙」の表示をしなければならない。

(合議)

第20条 他の班の主管に属する事務に関係ある事案は、関係班長に合議し、又は供覧しなければならない。

2 前項の場合において、その意見を異にし、協議が終わらないときは、上司の裁断を求めなければならない。

3 合議した事案が修正を受けて決裁されたとき、又は廃案になったときは、主務班長は、合議した関係班長にその旨を通知しなければならない。

(起案文書の訂正)

第21条 起案文書の記載事項を訂正したときは、訂正者は、原則としてその箇所に認印を押印しなければならない。

(回議書の持ち回り)

第22条 回議書で、重要なもの、秘密に属するもの、緊急なもの又は説明を要するものは、持ち回りにより、決裁を受け、又は供覧しなければならない。

(秘密文書の表示)

第23条 秘密文書は、「秘」の文字で表示しなければならない。

(緊急事件の決裁)

第24条 緊急の事件であり、所定の手続をとる時間的余裕がないことが明らかであるときは、便宜の方法で決裁を受けることができる。

(原義の処理)

第25条 起案者は、原義のうち、必要のあるものについては、文書受付簿に件名その他必要なものを記入し、文書受付簿により決定された番号を原義に記入しなければならない。

第6章 文書の施行

(浄書及び照合)

第26条 原義の浄書及び照合は、主務班において行うものとする。

(文書の施行手続)

第27条 主務班は、決裁済の文書で発送を要するものは、速やかにその手続をとらなければならない。

第7章 完結文書の保管及び保存

(主務班における保管)

第28条 事案の処理が完結した文書で保存期間が満了しないもの(以下「完結文書」という。)は、原則として当該事案の完結した日の属する会計年度の翌会計年度の終了の日まで主務班において保管し、及び整理するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、完結文書が例規等事務処理上の規範となるもの又は執務のため常時閲覧する必要のあるものは、引き続き主務班において保管しなければならない。

(主務班における保存)

第29条 前条第1項に規定する保管期間を経過した完結文書は、当該完結文書の保存期間が満了する日まで主務班において保存し、及び管理するものとする。

2 前項の完結文書は、適切に整理し、書庫に収蔵し、及び保存管理しなければならない。

(種別及び分類)

第30条 文書は、完結文書の分類ごとに整理し、保存しなければならない。

2 文書の保存期間年限は、永年、10年、5年、3年及び1年とする。

3 前項に規定する保存期間は、会計年度によるものは当該事案が完結した年度の翌年度の4月1日から、暦年によるものは当該事案が完結した年の翌年の1月1日から起算するものとする。

4 文書の分類及び保存期間は、別表第2に定めるところによる。

(書庫の管理)

第31条 書庫は、総務班長が管理し、その管理に当たっては、次に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 常に清掃し、整理しておくこと。

(2) 火災及び盗難の予防に努めること。

(3) 湿気、虫害等の予防に努めること。

(文書の廃棄)

第32条 主務班長は、保存期間の経過した文書を毎年1回精査し、廃棄するものとする。

(閲覧)

第33条 職員以外の者には、保存文書の閲覧を認めない。ただし、管理者が特に認める者については、閲覧の場所を指定して閲覧させることができる。

第8章 補則

第34条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が定める。

附則

この訓令は、公表の日から施行する。

附則(平成30年11月1日訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

別表第1(第11条関係)

文書の区分 | 手続 |

文書又は小包(親展文書又は秘密文書に属するものを除く。) | 開封し、受付処理の後、主務班に配付する。ただし、有価証券又はこれに類するものが添付されている文書は、書留等特殊取扱いによるものと同じ手続をとる。 |

書留、配達証明、内容証明等特殊取扱いによるもの(親展文書又は秘密文書に属するものを除く。) | 封皮に受領印(特殊取扱郵便物の郵便局との授受の関係を明らかにする印)を押し、主務班に配付し、開封する。必要のあるものについては、総務班で受付処理をする。 |

別表第2(第30条関係)

文書の分類及び保存期間

分類 | 保存期間 |

1 条例、規則及び訓令の制定及び改廃に関する文書並びに告示に関する文書で特に重要なもの 2 組合議会議案、組合議会会議結果、条例及び予算の議決に関する文書その他組合議会に関する文書で重要なもの 3 条例、規則等の解釈、運用方針等に関する文書 4 通知、申請、届出、報告等に関する文書で、将来の例証となる特に重要なもの 5 諮問、答申等に関する文書で、特に重要なもの 6 許可等の行政処分に関する文書で、特に重要なもの 7 訴訟に関する文書 8 審査請求、異議申立てその他不服申立てに関する文書で、特に重要なもの 9 監査委員に関する文書 10 職員の人事異動に関する文書 11 事務局長の事務引継書 12 組合財産の取得に関するもの 13 組合の沿革に関する文書で重要なもの 14 帳簿、台帳、名簿等で、特に重要なもの 15 その他永年保存をする必要があると認められるもの | 永年 |

1 告示及び公告に関する文書で重要なもの 2 組合議会に関する文書 3 重要な事業の計画及び実施に関する文書 4 通知、申請、届出、照会、回答、報告等に関する文書で重要なもの 5 諮問、答申等に関する文書で重要なもの 6 異議申立てその他不服申立てに関する文書 7 職員の服務に関する文書で重要なもの 8 予算、決算及び出納に関する文書で重要なもの 9 債権管理簿 10 契約に関する文書で重要なもの 11 帳簿、台帳、名簿等で重要なもの 12 その他10年間保存をする必要があると認められる文書 | 10年 |

1 告示及び公告に関する文書 2 事業の計画及び実施に関する文書 3 通知、申請、届出、照会、回答、報告等に関する文書 4 諮問、答申等に関する文書 5 許可、認可、承認、取消し等の行政処分に関する文書 6 人事異動内申書、休職(復職)内申書、昇格推薦調書、特別昇給内申書及び臨時的任用内申書 7 非常勤職員の任免に関する文書 8 職員の服務に関する文書 9 予算執行計画資料、執行簿、収入調定(取消)伺、歳入歳出整理簿、領収済通知書その他予算、決算及び出納に関する資料 10 契約に関する資料 11 帳簿、台帳、名簿等 12 その他5年間保存をする必要があると認められる文書 | 5年 |

1 告示及び公告に関する文書で軽易なもの 2 事業の計画及び実施に関する文書で軽易なもの 3 重要な会議に関する文書 4 通知、申請、届出、照会、回答、報告等に関する文書で軽易なもの 5 定期昇給昇格調書 6 出勤整理簿、休暇簿、時間外勤務命令簿、事務引継書その他職員服務に関する文書 7 扶養親族届その他職員の給与、旅費及び被服貸与に関する文書 8 職員の健康管理、資金の貸付け等その他職員の福利厚生に関する文書 9 予算配当要求書、予算配当書その他予算、決算及び出納に関する文書で軽易なもの 10 監査及び検査に関する文書 11 文書収受簿等その他文書の取扱いに関する文書 12 その他3年間保存をする必要があると認められる文書 | 3年 |

1 通知、届出、照会、回答、報告等に関する文書で特に軽易なもの 2 事務分担表 3 職員の研修に関する文書 4 予算の見積りに関する文書その他予算、決算及び出納に関する文書で特に軽易なもの 5 証明に関する文書 6 その他保存期間が永年、10年、5年又は3年に属しない文書 | 1年 |